A traição dos intelectuais?

A imagem é chocante. Aquele vídeo da mulher fanática invadindo uma pequena loja, em Arraial D’Ajuda, e agredindo a lojista judia. O que surpreendeu foi o dia seguinte. “Não sou antissemita”, diz a agressora, dia seguinte. Seria o que, exatamente? Vai aí a imagem trágica de uma doença do nosso tempo. A doença que leva militantes a achar boa a ideia de boicotar empresas judias. O gosto amargo daquelas manifestações de dezenas de grupos acadêmicos de Harvard, acusando Israel como “inteiramente responsável” pelo barbarismo contra seu próprio território. Ou quem sabe a constatação irônica do jornalista David Herman, de vivemos um tempo em que “você pode pedir genocídio contra os judeus, mas está frito se discutir a questão dos direitos trans”. Não me surpreendo. São as hierarquias da cultura. Sempre convivemos com a ideia da “barbárie tolerável”, e não haveria de ser diferente, agora. Quando o grupo palestino “Setembro Negro” fez aquele atentado nas Olimpiadas de Munique, em 1972, sequestrando e matando 11 atletas israelenses, algo parecido aconteceu. Jean Paul Sartre escreveu um texto dizendo que havia uma “guerra” entre Israel e os palestinos, e que “a única arma dos palestinos é o terrorismo”. “Uma arma terrível”, reconheceu, mas “a única que os pobres oprimidos”, poderiam usar para “mostrar sua coragem e seu ódio”. Ninguém, que eu saiba, fez uma defesa assim tão explicita do terrorismo, por agora, como Sartre. Mas andamos muito perto disso. Foi este o tema de um artigo duro escrito pelo historiador Niall Ferguson. O artigo faz uma referência a um livro clássico de Julien Benda, no entre guerras, “A Traição dos Intelectuais”, sugerindo uma não tão sutil semelhança entre a atual inclinação política de boa parte da academia americana, e sua relativização do terrorismo, com a capitulação do mundo universitário alemão ao nazismo, nos anos 30. “Apenas se nossas grandes universidades conseguirem restabelecer a separação entre a ciência e a política”, diz ele, “terão a certeza de evitar o destino de Marburg e Königsberg”. Ferguson exagera. É falta de senso de proporção comparar o que se passa no mundo woke atual com a Alemanha nazista. Ferguson acerta quando faz uma referência a Weber. Mais especificamente, ao discurso sobre “A Ciência como Vocação”, dado em Munich, no final da Primeira Grande Guerra. Seu argumento era de que ciência e política são terrenos essencialmente distintos. A ciência deseja a verdade. É sua paixão. Diante de novas evidências, o cientista precisa estar disposto a “trair” sua hipótese, ou sua tese por inteiro, desde que isto o faça chegar mais perto da verdade. A política inverte a equação: seu problema é como fazer a realidade convergir em uma certa direção. Seu foco é a “missão”, não a verdade. Por isso estas coisas jamais deveriam se misturar. Ferguson sugere que tudo piorou na última década, com seus cancelamentos, sua paranoia em torno das “microagressões”, o reino dos ativistas nas universidades e as hordas de valentões de sofá, nas redes sociais. Seu erro é imaginar que os intelectuais tenham “traído” um pacote de valores associados à liberdade individual, ao qual nunca juraram fidelidade. Por vezes esquecemos que a grande tradição liberal que vem de Montaigne, Locke, Madison, Voltaire ou John Stuart Mill, expressa apenas um pedaço da formação moderna. É sua a base de valores que Ferguson sugere ter sido traída, nestes tempos difíceis, por boa parte do nosso progressismo intelectual. Seu exemplo talvez mais eloquente seria aquela frase da reitora de Harvard, Claudine Gay, no Congresso americano, dizendo que dependeria do “contexto” punir uma defesa do genocídio de judeus, na Universidade. A traição é o duplo padrão. O fato óbvio que ela não flexibilizaria em relação a outros grupos humanos, sejam mulheres, negros, indígenas, pessoas trans, um tipo de violência que ela friamente relativizou em relação aos judeus. Não acho que seja um bom caminho julgar uma frase, de modo isolado, em um debate difícil. O que de fato incomoda é uma mistura do duplo padrão, no julgamento, com uma difusa relativização do terrorismo, que tantas vezes assistimos. Thomas Sowell capturou bem o problema, em sua “Sociologia dos Intelectuais”, sugerindo que ao menos uma parte desse problema se deve ao tipo de relação que os intelectuais estabelecem com a verdade. A lógica é próxima a de Weber. Se um engenheiro erra no cálculo de uma viga de concreto, o edifício desmorona, e ele será processado. Vale o mesmo para um médico cirurgião. Nada disso se passa com os intelectuais, chamados a falar sobre infinitos assuntos, sobre os quais entendem muito pouco (a economia é o caso mais óbvio), ou sobre os quais costumam ter ideias preconcebidas. E tudo bem. Foi assim que Sartre pode atestar “a mais completa liberdade de pensamento”, na União Soviética, e o Hamas pode surgir como um legítimo grupo de resistência contra uma potência opressora. E igualmente, tudo bem. O erro de Sowell talvez seja o de confundir a atividade intelectual com um tipo “sabedoria” para julgar com base em critérios e bom-senso. E em especial reconhecer, à moda socrática, aquilo não se sabe. E que, portanto, não se deve julgar. O problema é de fundo ético. Quando Albert Camus lançou seu O Homem Revoltado, em 1951, irrigou Sartre e boa parte da intelligentsia francesa ao sugerir que a “revolta” deveria se dirigir contra toda forma de opressão, independente de onde viesse. Camus foi chamado de “idealista”. Adepto de uma “moral de cruz vermelha”. O próprio Sartre entrou em campo, dizendo que vivíamos em um “mundo dividido”, e que era preciso escolher entre a adesão ao sovietismo ou a “fuga”. A indiferença diante da “opressão”. Era precisamente a armadilha fácil na qual Camus se recusa a cair. Em seu caderno de notas, ele reconhece sua solidão. Em uma carta à esposa, Francine, ele diz estar “pagando caro por aquele livro”, sobre o qual reconhece suas dúvidas. “Tenho dúvidas sobre mim mesmo”, escreve. Tivesse apenas certezas, é provável que estivesse ao lado de Sartre, marchando em algum pelotão intelectual. Camus havia sido um dos poucos intelectuais

Carlos Lacerda: o político do tudo ou nada

“Não gosto de política…gosto é do poder. Política pra mim é um meio para chegar ao poder”, diz Carlos Lacerda, em “Depoimento”, publicado em 1978, um ano após a sua morte. De fato, a paciência não era sua maior virtude. Em 1955, eleito JK, Lacerda defende a anulação das eleições. Juscelino não havia feito maioria, seu meio milhão de votos sobre Juarez Távora eram votos dos comunistas. Às favas com o jurisdicismo da ala legalista da UDN. O caso era apear Juscelino, e logo Jango, do poder. Lacerda tinha pressa. Em abril deste ano, Lacerda faria cem anos. Nos manuais de história, ele é o corvo da terceira república. O apelido foi dado pelo pessoal de A Última Hora, de Samuel Wainer. Pegou. Lacerda mesmo incorporou o pássaro negro a sua propaganda. Proscrito da vida publica ainda relativamente jovem, assim prossegue. Nenhuma comissão da verdade pede o reexame de sua morte. Seu arquiinimigo, Getúlio Vargas, chefe de um regime de exceção de década e meia, com sua guarda pessoal, sua polícia política, que fechou o Congresso, extinguiu os partidos, prendeu, torturou, prossegue como herói da historiografia oficial. Em parte, isto se dá pela sina incontornável da história: Lacerda foi um político derrotado. Nos dezenove anos da “república populista”, andou sempre no avesso do poder. Termina derrotado pelo regime militar, que ajudara a nascer, e que o baniu da vida política. Lacerda chegava à maturidade de seus 50 anos, em 1964. Aspirava à presidência, queria ser o candidato da “revolução”, nas eleições de 1965. Errou feio. De certo modo, terminou como Brizola, tolhido da chance de deixar um legado, como o fez Juscelino, e, por óbvio, Getúlio. Brizola, longevo, ainda sobreviveu. Teve sua chance, na redemocratização. Lacerda se foi em 1977, inglório, morto de uma complicação cardíaca na clínica São Vicente, na Gávea. Vem daí o mérito do livro recém lançado, de autoria do historiador Rodrigo Lacerda, “A republica das abelhas”. Rodrigo é um escritor premiado, doutor em história pela Universidade de São Paulo. É também neto de Carlos Lacerda. De cara, isto o livra do debate sobre o “distanciamento”, do historiador. “Tentei tirar partido disso”, diz Rodrigo. E conseguiu. Rodrigo toma o avô como narrador de sua própria história e produz um livro cativante. Algo que ele mesmo chama, “por falta de definição melhor”, um “romance histórico”. Não gosto da expressão. Um livro de história sempre será, em maior ou menor medida, uma obra de ficção. A ficção sobre o tempo que se foi e do qual recolhemos os pedaços. Rodrigo recolhe os cacos da história dos Lacerda, desde o avô de Carlos, Sebastião, abolicionista e republicano de primeira hora, e estabelece seu ponto de vista. Rodrigo conta a história do atentado da Rua Tonelero. Daria um bom hobbie colecionar versões sobre o acontecido, naquela madrugada, em Copacabana. Há livros de história que asseguram tudo não ter passado de uma jogada para incriminar Getúlio, a confissão do negro Gregório, o ferimento de Lacerda, tudo mentirinha. Quem se importa? O tempo vai apagando seus rastros. O fato é que Rodrigo escreve um livro cuidadoso, como devem ser os livros de história. Seu maior achado foi transformar Lacerda, desde seu jazigo, no cemitério São João Batista, em um homem ponderado. Na classe média carioca, com alguma informação e bastante idade, Lacerda é lembrado como governador enérgico e competente, o primeiro do então recém criado Estado da Guanabara, na primeira metade dos anos 60. Seu governo universalizou o acesso ao ensino primário, chegando a publicar um decreto prevendo processo para os pais que não matriculassem seus filhos na escola. Modernizou a gestão, tornou obrigatório o concurso público, investiu em obras estratégicas, estação guandu, os túneis Rebouças, Santa Bárbara, mandou fazer o parque do Flamengo, projeto de Lota Macedo Soares, vivida por Glória Pires no filme Flores raras. Lacerda afirmou que sempre quis ser escritor, mas deixou sua melhor memória como gestor público. Lacerda começou como aspirante a dramaturgo. Sua primeira peça, O Rio, estreou em julho de 1937, no Teatro Boa Vista, em São Paulo. Criação de seus vinte e poucos anos, foi recebida como uma obra de vanguarda, elogiada em O Globo como “o mais absoluto desrespeito a todas as regras secularmente estabelecidas no teatro”. Graciliano Ramos não gostou: “não há drama destes retalhos de vidas incongruentes. Não sei se é teatro”. Lacerda ainda escreveria A Bailarina Solta no Mundo e Amapá. Sua paixão intermediária foi a tradução. São mais de 30 obras. Julio Cesar, de Shakespeare; A vida de Ivan Ilitch, de Tólstoi; Minha mocidade, de Churchill. Ainda na noite do 31 de março, 1964, depois de passar o dia em guerra, no Palácio da Guanabara, trabalhava na tradução da peça de Abe Burrows, Como Vencer na Vida sem Fazer Esforço”. Em 1973, foi conferencista principal, com Antônio Houaiss e Paulo Rónai, do Primeiro Encontro Nacional de Tradutores. Nos anos 70, fora da política, dedicado à vida empresarial, na editora Nova Fronteira, escreveu seu livro de memórias, A Casa de meu Avô, que lhe valeu o elogio de Drummond, de que bastava o livro “para garantir-lhe esse lugar que importa mais do que os lugares convencionalmente tidos como importantes”. Sua paixão definitiva foi, desde sempre, o jornalismo de combate. O articulismo enragés, tradição hoje desaparecida, quando nenhum governante perde o sono em razão de um artigo de jornal. Escreveu mesmo um livro apresentando sua visão sobre o jornalismo, A Missão da Imprensa, em que faz uma candente defesa da independência do jornalismo frente aos governos e grupos de poder, a profissionalização do jornalista, o rigor na verificação das fontes. É evidente que, definitivamente, este não foi o caso da Tribuna da Imprensa. Nem foi o caso da publicação da Carta Brandi. O Lacerda reflexivo, saído da mente de Rodrigo, quem sabe teria checado se aquela assinatura era mesmo verdadeira, antes de publicar a carta. Gosto de ver Lacerda como alguém que levou a contradição entre a palavra e a vida ao estado da arte. Nos anos 30, foi comunista. Ao

Fernando Schüler: “Precisamos aprender a diferença entre o público e o estatal”

O Estado da Arte dá início a um Especial sobre os caminhos para educação no Brasil. Quais os modelos mais bem sucedidos ao redor do mundo? Quais as vias possíveis para as nossas políticas públicas? Quais são os diagnósticos, prognósticos e terapêuticas mais avalizados à nossa disposição? Abrindo a série, o cientista político e professor do Insper Fernando Schüler critica o modelo de gestão estatal no Brasil e avalia alternativas, como os sistemas de contratualização com escolas privadas e de vouchers para educação, como o ProUni, em que os estudantes subsidiados podem escolher a instituição em que desejam se formar. O senhor vem argumentando que o núcleo do problema da educação brasileira é o modelo estatal de gestão das escolas e do sistema de ensino. Em um artigo para a revista Época, o senhor caracterizou isso como “o lobby da educação estatal”. O que explica a força desse lobby? O artigo parte de um reconhecimento: não há uma crise genérica da educação, no Brasil. O que existe é uma crise do Estado na educação. Nossa rede privada de ensino está longe de ser de excelência, mas seus resultados, em média, são próximos aos dos estudantes norte-americanos, no Programa Internacional para a Avaliação Internacional de Estudantes. O que existe no Brasil é a brutal falência do modelo de gestão estatal do ensino. Reconhecer isto é o primeiro passo para mudar a realidade. Há um problema endógeno afetando nossas escolas estatais. Ele provém da forma como estruturamos a gestão pública brasileira na Constituição de 1988. Escolas são repartições públicas; professores têm estabilidade total no emprego; a burocracia impera e tudo tem de ser feito via lei de licitações (a Lei 8.666/93), que é lenta e inadequada para gerenciar escolas. Os diretores de escolas são eleitos, sujeitando-se a toda sorte de pressões corporativas; os governos mudam a cada quatro anos, afetando qualquer ideia de planejamento de longo prazo. Em boa medida, é o mesmo problema que afeta a saúde pública e outras áreas de prestação de serviços pelos governos. O resultado é previsível: a classe média fugiu do Estado e migrou para as escolas particulares. Com isto geramos, ao longo do tempo, uma brutal desigualdade educacional. Me espanta que nossos gestores públicos e boa parte da academia brasileira não reconheça nada disso. Imagino que isto ocorra por comodismo político, pressão das corporações ou simplesmente por ideologia. É esse o lobby da escola pública. Os sindicatos são apenas sua cara “visível” e barulhenta. O Brasil tem um grande número de movimentos, institutos e fundos dedicados ao tema da educação. Se esse tema da gestão não está na pauta, qual é, então, o foco desses grupos que atuam em defesa de melhorias na educação? Há muitas instituições fazendo um ótimo trabalho. Elas ajudam a treinar gestores escolares, propor inovações didáticas, combater o preconceito e a intolerância, premiar boas práticas, e tudo isto é sumamente importante. A única coisa que ninguém parece se permitir é o questionamento do “modelo”. No cânone brasileiro, as ideias de “público” e “estatal” se confundem. Não se reconhece a possibilidade de uma esfera pública não estatal, a simples ideia de que o Estado pode garantir o direito à educação sem necessariamente gerir todas as escolas. O Brasil, neste ponto, é um país curioso: reconhece-se que o governo não é competente para gerir estradas, portos ou aeroportos; mas para gerir escolas imagina-se que sim. Lá no fundo, imagino, ninguém realmente acredita nisso. É apenas uma situação confortável. A mesma elite que promete melhorar a educação no “longo prazo” há muito tempo recorre à rede privada de ensino para educar seus próprios filhos. Este é o lado mais cruel de nosso apartheid educacional. Ele tem um componente ético: nega-se aos mais pobres um tipo de direito (estudar em boas escolas, ou simplesmente escolher onde estudar) do qual nenhum de seus defensores, sob hipótese alguma, abriria mão. Este é um ponto que enfatizo em meu artigo: há um pacto silencioso. Não digo que ninguém desejou criar um sistema de exclusão educacional, no Brasil. Mas ela está aí. É uma “consequência indesejada” do modelo estatal. E é uma situação a que todos nos acostumamos, sempre contando com a infinita paciência dos mais pobres para esperar que o “longo prazo” um dia apareça. O senhor menciona em seu artigo mais recente para a revista Época duas alternativas ao sistema estatal: as charter schools e o voucher educação. Esses modelos, no entanto, têm apresentado resultados muito desiguais, com resultados positivos (que o artigo ressalta bem) e negativos, como apontou o relatório do Departamento de Educação norte-americano no último mês de que mostrou resultados negativos para os vouchers no distrito de Columbia. O que tem dado errado? O que deve ser evitado, caso se busque implementar esse modelo no Brasil? A avaliação feita no sistema de voucher do Distrito de Colúmbia refere-se apenas ao primeiro ano de funcionamento do programa. No processo das charter schools tem sido registrado o mesmo fenômeno. Quando há a migração de um estudante de uma escola pública tradicional para uma escola privada de maior performance, é necessário um tempo de adaptação. Isto aconteceria no Brasil ou em qualquer lugar. O Estado de Wisconsin tem o mais antigo programa de voucher dos Estados Unidos, com 27 anos de funcionamento, e os resultados são bastante positivos. Estudo feito pelo Center for Research on Educational Outomes, da Universidade de Stanford, mostrou que os alunos que fazem a transição para charter schools apresentam, logo de partida, uma pequena piora em relação aos que permaneciam no sistema estatal. Mas a partir do segundo ano seus resultados já são ligeiramente superiores. No quarto ano, é notável o avanço em seu desempenho. Mas é preciso cuidado neste tipo de análise. Nenhum modelo, por si só, tem o poder de mudar a educação. É preciso que seu design institucional seja bem feito. No Chile, por exemplo, houve equívocos na implantação do voucher. Permitiu-se que as famílias adicionassem dinheiro à bolsa recebida, de modo a contratar escolas mais caras e sofisticadas. Reproduziu-se um modelo de desigualdade. Em 2008 isto foi corrigido, em boa medida, com excelentes resultados. Você vai encontrar bons e maus resultados em diferentes modelos de gestão educacional. O ProUni, no Brasil, que

A educação e a armadilha da crise do Estado

O papo estava descontraído, antes de um debate, e o professor me comentou que não fazia chamada, em suas turmas. “Na minha aula vem quem quer”, disse ele. “Fica menos gente na sala, me incomodo menos, é muito melhor”. O que me chamou a atenção foi o desdém, o tom blasé. Dar a “sua aula” era mais importante do que saber se os alunos estavam ou não aprendendo. Achei compreensível. Ele leciona em uma universidade estatal dessas bacanas, que a gente costuma chamar de “públicas”, tem estabilidade e não é avaliado pelo desempenho em sala de aula. A atitude do meu colega de debate é uma migalha do que acontece na educação estatal brasileira. Estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mostrou que, em média, os professores faltam 36 dias por ano na rede pública do município de São Paulo. Na rede estadual a média é de 30 dias. Não se trata aqui de julgar os professores, dizer que são piores ou melhores do que os do setor privado. É a regra do jogo que está mal desenhada. É o “modelo” de educação estatal que leva a este resultado. Os efeitos disso tudo são conhecidos. Nossos alunos das redes públicas ocupam as últimas posições no PISA (teste feito pela OCDE com estudantes aos 15 anos, em 65 países) e o IDEB alcançado pelas escolas privadas, no ensino médio, é 51% maior do que o das redes públicas. A falência da educação estatal levou a uma migração maciça da classe média para as escolas particulares. Criamos um sistema brutal de exclusão: os mais ricos escolhem a escola de seus filhos e obtém os melhores resultados; os mais pobres ficam por conta do Estado. Espécie de versão aguda da metáfora da Belíndia, criada nos anos 70 pelo economista Edmar Bacha. Nossa modelo de apartheid educacional produziu algo próximo ao que o sociólogo Robert Merton chamou de “efeito Mateus”. A inspiração vem da passagem bíblica que diz “ao que tem, mais será dado…mas ao que nada tem, até mesmo isso lhes será tomado”. O mecanismo de exclusão leva a um ciclo de “desvantagens cumulativas”: menor renda, colégios de baixo desempenho, redes restritas de interação social, estigma, estreitamento do leque de oportunidades. É evidente que o ciclo não determina o destino de ninguém. É sempre possível dar a volta por cima. De vez em quando acontece, mas não é a regra. Quebrar o apartheid educacional brasileiro significa exatamente isto: buscar que se torne regra o que hoje é exceção. É possível que tudo isso seja apenas uma “consequência não intencionada” do sistema de ensino estatal, no Brasil. Prefiro pensar que se trata de um resultado bastante previsível. Escolas estatais, no Brasil, funcionam como repartições públicas. Não tem autonomia orçamentária ou liberdade para contratar ou descontratar professores; subordinam-se à burocracia da lei das licitações; diretores são eleitos, gerando um pacto corporativo com os professores; governos se alternam, a cada quatro anos, e no fundo podem fazer muito pouco para melhorar o sistema, a longo prazo. Exceções, como o sempre mencionado bom desempenho das escolas de Sobral, no Ceará, apenas servem para confirmar a regra. Diante desse cenário, nossos gestores públicos se recusam a buscar alternativas. No fundo é uma situação confortável, feita do pacto silencioso entre a corporação sindical e a elite (empresarial e acadêmica) disposta a “mudar a educação”. Disposta a patrocinar estudos e pinçar exemplos de sucesso aqui e ali, imaginando que tudo será diferente em dez ou vinte anos. No curto prazo, as coisas prosseguem como sempre foram. A corporação com seus “direitos” e os mais ricos à salvo em boas escolas particulares. Os mais pobres, como reza a tradição, em silêncio. Penso que é preciso mudar. O País precisa experimentar novas formas de gestão da educação pública, do ensino básico ao ensino superior, sem preconceitos. No plano global, há duas grandes linhas de inovação: os sistemas de voucher, em que o governo oferece uma bolsa e dá direito de escolha às famílias, ao invés de gerenciar escolas; e o modelo das charter schools, em que o governo assina contratos de gestão com instituições especializadas, de direito privado e sem fins lucrativos. Em ambos casos, o governo passa da condição de gestor direto para regulador do sistema. O Brasil já conhece estes modelos. O ProUni funciona como um sistema de voucher, e é um sucesso. Pesquisa encomendada pela ABRAES, com base nos resultados do ENADE entre 2010 e 2012, mostrou que os alunos com bolsa integral no sistema obtém notas superiores a dos alunos de Universidades Públicas, com renda média muito superior. Este e outros indicadores tem ajudado a derrubar uma das mais cruéis narrativas do debate educacional brasileiro, segundo a qual os alunos não conseguem aprender devido à pobreza. No plano das charter schools, o Brasil desenvolveu, nas últimas duas décadas, o bem sucedido modelo das Organizações Sociais. São amplamente conhecidos os resultados obtidos pelas OS da saúde, no Estado de São Paulo, bem como o sucesso obtido por organizações como a OSESP, Pinacoteca do Estado, o Museu do Amanhã e outras organizações culturais. Na educação, temos a experiência do IMPA e exemplos de menor alcance em diversos municípios brasileiros. Recentemente, o País aprovou o novo marco legal das organizações da sociedade civil, a LEI 13.019/14, que funciona como uma perfeita legislação para a implementação do modelo de charter schools. A lei explicitamente prevê a celebração de termos de colaboração dos governos com organizações privadas sem fins lucrativos, na área da educação. Nosso marco jurídico está completo e temos a nossa disposição uma série de bons exemplos. O que nos impede de avançar? Os estudos realizados com programas de voucher tem oferecido resultados mistos. Na Índia, um programa experimental realizado no Estado de Andhra Pradesh, com crianças escolhidas aleatoriamente, mostrou resultados promissores. Em que pese os resultados em disciplinas tradicionais, como a matemática, não apresentassem variações consideráveis, os alunos que migraram para as escolas privadas passaram a aprender mais rapidamente (ganho médio de 30%) e a

Existe mesmo uma onda conservadora?

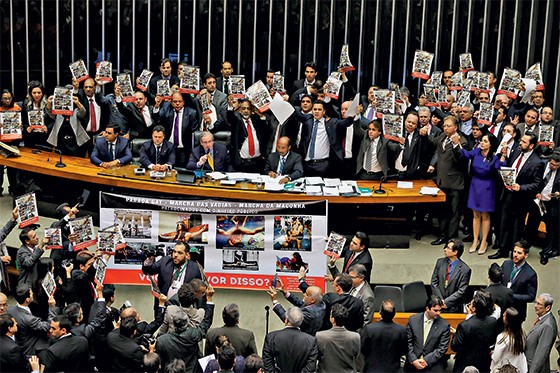

Houve tempo em que a assim chamada esquerda dominava amplamente o debate público brasileiro. Seu auge parece ter sido em algum momento, entre os anos noventa e os inícios da década passada. Depois as coisas começaram a mudar. Trata-se de uma hegemonia que vem de longe. Em seu ensaio “Cultura e política, 1964-1969″, escrito no final dos anos sessenta, Roberto Schwarz observa o fenômeno e tenta algumas explicações. Em pleno regime militar, escreve, “há relativa hegemonia cultural da esquerda. Pode ser vista nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estréias teatrais…na movimentação estudantil ou nas proclamações do clero avançado”. E conclui: “nos santuários da cultura burguesa a esquerda dá o tom”. O próprio Schwarz corroborava a dicotomia, um tanto óbvia para aqueles anos duros, em que a palavra “esquerda” surge sempre como polo positivo, e “direita” como polo negativo. Direita e esquerda não passam disso: palavras, em regra destituídas de um sentido preciso. Funcionam como peças do xadrez político, a cada momento. Não compreender isto é enxergar metafísica, no mundo plástico da política. Ou fazer o jogo. Schwarz usa o conceito nos termos dos anos sessenta. Esquerda são os comunistas e a “gente boa” das universidades e da vida cultural. Direita são os militares e sua turma. Seu temor era de que a esquerda perdesse sua hegemonia cultural, com a repressão e o endurecimento do regime, após o AI5. Seu prognóstico estava errado. No País que emerge do regime autoritário, nos ano 80, a hegemonia intelectual desta mesma esquerda é brutal. Antônio Candido, em seu Direito à Literatura, de 1988, observa ser raro, naqueles anos, encontrar algum político ou empresário que arriscasse se definir como conservador. E arremata: são todos “invariavelmente de centro, até de centro-esquerda, inclusive os francamente reacionários”. De minha parte, guardo a memória incômoda dessa época, em que a vulgata marxista e suas variantes formavam uma espécie de atmosfera, fora da qual era difícil respirar. Estudante, em Porto Alegre, ainda me lembro quando conheci, na virada para os anos 90, os dois primeiros jovens “liberais”. Observei-os como aves raras, e os achei mais cultos e menos dogmáticos do que quase todos os meus amigos da “esquerda”. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Percebi que a doutrinação, na universidade, havia produzido uma limitação intelectual importante, a toda uma geração. E que era preciso recuperar o tempo perdido. Este mundo explodiu em algum momento, na virada para o século XXI. O fez por muitas razões. A queda do muro, o fim da guerra fria, a abertura comercial e a redução da pobreza global. O aumento da informação sobre o que dava certo, ou não, em matéria econômica. Alguém pode dizer que tudo isto já era sabido uma década antes. Mas as coisas demoram a chegar por aqui, e hegemonia cultural supõe um processo lento de sedimentação. Os intelectuais fizeram a sua parte. Seja organizados em think tanks, como o instituto liberal, criado por Donald Stewart Jr, no início dos anos 80, seja atuando de modo independente. Funcionou, para o lado contrário, o mesmo enredo descrito por Schwarz para a ascensão da esquerda, nos anos 50 e 60, quando ela, ao mesmo tempo que lamentava seu “confinamento e a sua impotência”, foi “estudando, ensinando, editando, filmando, falando etc., e sem perceber contribuíra para a criação de uma geração maciçamente anticapitalista”. O novo “lado contrário”, não obstante, é plural. Move-se por valores ora republicanos, ora conservadores; ora com vezo social-democrata, ora liberal. Qualquer definição tende a deixar escapar sua diversidade. Decisivo, neste percurso, é o efeito da internet. A hegemonia intelectual da esquerda dependia do seu controle sobre instituições. Universidades, escolas, instituições culturais. Sobre órgãos da igreja, redação de jornais e diretórios estudantis. E, por óbvio, sua eficiência brutalmente maior na ação partidária. A internet explodiu este mundo relativamente fechado. O poder da palavra se diluiu, ou melhor, disseminou-se pelo tecido social. Foi a via de expressão de uma contra-hegemonia. No começo bastante tímida, feita como guerra de foco, de blogs, artigos de opinião, tradução de literatura “não alinhada”, de corte liberal, antes rarefeita. Da presença cada vez maior no debate de ideias, em todos os níveis. A eleição de Lula, em 2002, acelerou este processo. Não contente em simplesmente ser governo, o PT fez algo que não se via, no Brasil, desde o ciclo militar: propôs uma narrativa sobre o Brasil. Uma narrativa escludente, que levou a lógica do partido para dentro do Estado. Lula surge como divisor de aguas. Demiurgo do novo país, voltado para os “de baixo”. Dai o mantra “nunca antes neste país”. Em uma sociedade plural, era previsível que esta narrativa produzisse reação. E é ela que tem dado o tom de nossa guerra cultural. Engana-se quem atribui a oposição ao petismo à aversão da classe média à redução da pobreza, no País. A reação diz respeito à toxina ideológica. Numa expressão, faltou grandeza aos novos donos do poder. Ao invés da afirmação de consensos, a aposta no conflito. Como escutei de um observador arguto, tempos atrás, tipos como Bolsonaro são, em boa medida, produtos da crispação política produzida pelo petismo. Ocorreu o mesmo no debate entre liberais e conservadores, na era Bush e, em menor escala, no governo de Obama. Cada povo tem o Tea Party que merece. A guerra cultural se diferencia do debate comum, no dia a dia das democracias. O debate se torna grandiloquente. Cada questão é vista como dizendo respeita a um “projeto de país”, ou a “modelos de sociedade”. Direitos LGBT? querem destruir a família…Reúnem-se partidos de esquerda? estratégia do comunismo internacional…Investiga-se o caixa dois na campanha da Presidente? o lacerdismo golpista…Redução da maioridade penal? querem criminalizar jovens negros e pardos. A guerra cultural se instala quando falta um consenso básico em torno de valores, na sociedade. Um dos elementos definidores de nossa “democracia instável”, na precisa definição do nosso sistema político, feita pelo cientista político Francisco Ferraz (em seu livro recente, com o sugestivo título: Brasil: cultura política de uma democracia mal resolvida). É

Por que os milionários brasileiros não doam para as universidades?

Stephen Schwarzman costumava fazer suas refeições no Commons, quando estudante em Yale, em meados dos anos 60. Sujeito tímido, vindo de escola pública, sentia-se bem naquele edifício de estilo neoclássico, situado no coração da Universidade. Formado em 1969, Schwarzman percorreu passo a passo o sonho americano. Nos anos 80, criou o grupo Blackstone, hoje um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos. Consta como a 122º pessoa mais rica do planeta, na lista da Forbes. No último dia 11 de maio, anunciou uma doação de U$ 150 milhões para a conversão do velho Commons em um moderno centro de artes. O centro levará o nome de Schwarzman. Há quem veja nisso um simples desejo de “imortalidade através do dinheiro”, como lí em uma crítica. Pouco importa. Talvez alguém tenha pensado o mesmo quando Lenand Stanford criou a universidade que levaria seu nome, na década de 1880, na Califórnia. Ou quando resolveram dar o nome de Solomon Guggenheim, logo após sua morte, ao Museu projetado por Frank Lloyd Wright, no coração de Manhattan. Quem sabe teria sido melhor, para os Estados Unidos, imitar o exemplo brasileiro. Por aqui, pouca gente tenta perpetuar o próprio nome, doando para universidades e museus. Talvez por isso lê-se, por estes dias, o anúncio de fechamento da Casa Daros, primoroso espaço de artes, no Rio de Janeiro, por falta de recursos. A tradição da filantropia americana vem de longe. É possível pensar que Andrew Carnegie seja seu maior ícone e, de certo modo, definidor conceitual. Imigrante pobre, Carnegie fez fortuna na siderurgia americana, na segunda metade do século XIX. Em 1901, aos 66 anos, vendeu suas indústrias ao banqueiro J.P Morgan e tornou-se o maior filantropo americano. Uma de suas tantas proezas, não certamente a maior, foi construir mais de três mil bibliotecas, nos Estados Unidos. Em 1889, escreveu o artigo The Gospel of Weath, defendendo que os ricos deveriam viver com comedimento e tirar da cabeça a ideia de herdar sua fortuna aos filhos. Melhor seria doar o dinheiro para alguma causa, ou várias delas, a sua escolha, ainda em vida. O Estado poderia dar um empurrãozinho, aumentando o imposto sobre a herança, mas deveria evitar a tributação das grandes fortunas. O melhor resultado, para todos, seria obtido se os próprios ricos distribuíssem sua riqueza, com cuidado e responsabilidade. Recentemente, foi o argumento usado por Bill Gates, o maior filantropo da nossa era, em oposição a Thomas Piketty e sua obsessão em tributar os mais ricos. Gates não fala da boca pra fora, nem é uma voz isolada. Em 2009, lançou, junto com Warren Buffett, o mais impressionante movimento de incentivo à filantropia já visto: The giving pledge. A campanha tem, até o momento, 128 signatários. Para participar, basta ser um bilionário e assinar uma carta prometendo doar, em vida, mais da metade de sua fortuna a projetos humanitários. Para boa parte dessas pessoas, doar 50% é pouco. Larry Elisson, criador da Oracle, comprometeu-se em doar 95% de sua fortuna hoje avaliada em U$ 56 bilhões. Buffett foi além: irá doar 99%. Como bem observou o filósofo alemão Peter Sloterdijk, parece que, ao contrário do que acreditávamos no século XX, não são os pobres, mas os ricos que mudarão o mundo. Sloterdijt, por óbvio, não conhece bem o Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, o valor das doações individuais à filantropia chega a U$ 330 bilhões/ano. No Brasil, os números são imprecisos, mas estima-se que o montante não passa de U$ 6 bilhões/ano. Apenas 3% do financiamento a nossas ONGs vem de doações individuais, contra mais de 70%, no caso americano. Há, na lista da Forbes, 54 bilionários, no Brasil. Nenhum aderiu, até o momento, ao movimento da Giving Pledge. Consta que Jorge Paulo Lemann, o número um da lista, foi convidado. Não duvido que dia desses anuncie sua adesão. Seria um divisor de aguas para o País. Explicações não faltam, para esta disparidade. Há quem goste de debitar o fenômeno na conta da nossa “formação cultural”. Por essa tese, estaríamos atados a nossas raízes ibéricas, sempre esperando pelos favores do Estado, indispostos a buscar formas de cooperação entre os cidadãos para construir escolas, museus e bibliotecas, ou simplesmente para consertar os brinquedos e plantar flores na praça do bairro. É possível que haja alguma verdade nisso. O Rei Dom João III, lá por volta de 1530, dividiu o país em capitanias hereditárias e as dividiu entre fidalgos e amigos da corte portuguesa. Fazer o que? Enquanto isso, os peregrinos do Mayflower, desembarcaram nas costas da Nova Inglaterra movidos pela fé e amor ao trabalho para construir um novo país. Uma bela historia, sem duvida. Muito parecida com a de meus antepassados alemães, que desembarcaram em 1824 às margens do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Há muitas histórias, há muitos tipos de formação cultural, no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Não é difícil escolher uma delas para justificar qualquer coisa. De minha parte, desconfio da tese do caráter cultural. Ela é abstrata de mais, difícil de mensurar e, pior, tende a levar à acomodação. Prefiro concentrar o foco na variável sobre a qual – ao menos em boa medida – temos controle. E esta variável é institucional. Minha tese é: o modelo institucional e de incentivos que adotamos simplesmente não favorece o desenvolvimento da filantropia. Ele incentiva que as pessoas esperem que o Estado resolva os seus problemas. E é o que elas fazem, em geral. Vamos a um exemplo: nossos sistemas de incentivo fiscal a doações. Nos Estados Unidos, se alguém quiser doar algum recurso para o MoMA (o Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque), poderá abater até 30% de seu rendimento tributável. Para algumas instituições, este percentual sobe a 50%. No Brasil, seu abatimento é limitado a 6% do Imposto de renda devido, isto se o contribuinte fizer a declaração completa. O pior, no entanto, acontece do outro lado do balcão. Para receber a doação, o Museu brasileiro deverá ter um projeto previamente aprovado pelo Ministério da

Lula em quatro estações

Em abril de 2009 Lula era “o cara”, o político mais popular do planeta, na frase de Barack Obama em uma reunião londrina do G20. Obama estava certo. Nos dois anos que se seguiram, Lula atinge a consagração política. A revista Time o escolhe o líder mais influente do mundo e ele conclui o governo com 83% de aprovação. Passados alguns anos, as coisas mudaram. Uma densa neblina paira sobre sua biografia. Seu legado é posto em cheque, e o futuro incerto. Defini-lo, longe da paixão dos dias, é tarefa para os historiadores. Mas vale tentar capturar suas mutações, ao longo do tempo. Com algum risco e leveza, tentar contar a história de Lula em suas quatro estações. Primeira estação A história de Lula diz muito da saga brasileira no século XX. O filho do sertanejo que sai de Caetés, no interior de Pernambuco, rumo ao litoral paulista com a mãe, Dona Lindu, mais oito irmãos. História de desalento e da vida que se renova. Do guri que cuida da vida, na Vila Carioca, que engraxa sapato e vende tapioca. E que um dia dá a virada. Vai cursar o Senai. Vira torneiro mecânico. O especialista da família. E vai trabalhar como metalúrgico no ABC. Lula podia ter feito carreira na fábrica e tocado sua vida operária, mas no final dos anos 60 começa a frequentar o sindicato. Diz-se que foi pela mão do irmão, Frei Chico, então ligado ao partido comunista. À época trabalha na Aços Villares. Não é um tipo ideológico, nem ligado à política. Faz carreira por dentro da máquina sindical oficial. Em 1972, recusa concorrer à presidência do sindicato pela oposição. Prefere ficar ao lado de Paulo Vidal, o presidente consentido pela estrutura de poder. É eleito primeiro secretário e responsável pela caixa de aposentadoria. Devagarinho vai virando o Lula, o cara boa praça que joga bola e bebe com a peonada. Um dia aparece lá no sindicato uma moça bonita com um filho para criar. É Marisa Letícia, a galega, viúva de um motorista de taxi de São Bernardo. Será a mulher de Lula durante 42 anos, até sofrer um AVC e falecer no inicio deste ano. Lula soube se reinventar, após 1975, quando assume a presidência do Sindicato. Com seis meses de mandato, faz uma viagem ao Japão e na volta fica sabendo da prisão de Frei Chico. Anos depois, Lula dirá que aquele foi um momento de virada. Diz que perdeu o medo. Acrescentou um elemento político a seu discurso. O fato é que os três anos que se seguiram mudaram não apenas a trajetória de Lula, mas do sindicalismo brasileiro. Foram três campanhas salariais, nos meses de maio de 1978, 79 e 80. Em 1979 Lula permanece preso por 31 dias, período no qual lhe é permitido visitar a mãe, no hospital, e logo ir a seu enterro. A prisão é um ponto de inflexão. Acrescenta um elemento dramático a sua trajetória e afirma a independência do chamado “novo sindicalismo”. Lula completa sua primeira estação. As imagens da massa operária em silêncio, no estádio de Vila Euclides, sob a batuta mágica do filho de Dona Lindu, haviam criado o mito. O Lula da primeira estação emerge no contexto do divórcio entre Estado e sociedade produzida pelos militares, no Brasil dos anos 60 e 70. O ciclo militar fez da estrutura sindical brasileira uma máquina burocrática distante da tradicional influência dos comunistas e trabalhistas. Lula não carrega a “herança de 68”, nem recebeu formação teórica de esquerda. Ele surge no espaço vazio, “por dentro” e ao mesmo tempo crítico do sindicalismo oficial e do imposto sindical, defendendo uma relação ganha-ganha entre capital e trabalho. Em 1978 ainda chama o golpe de 64 de “revolução” e critica o velho movimento sindical por fazer muita politicagem. Critica os intelectuais e diz que os estudantes “serão os patrões de amanhã”. Lula é o líder que convida o governador arenista Paulo Egydio para sua posse, que negocia com o governo e conversa de igual para igual com a elite empresarial. É respeitado pelo sistema e surge, aos olhos dos arquitetos da transição, como uma liderança alternativa ao Brizolismo. Segunda estação No final dos anos 70, Lula lidera o movimento de criação do PT. No mês de julho de 1978, em um encontro de petroleiros na Bahia, diz que “havia chegado a hora” dos trabalhadores formarem seu próprio partido. Lula é intuitivo. O País vivia tempos de abertura, a campanha pela anistia tomava corpo e se anunciava a reforma partidária. Lula percebeu o espaço para a formação de um novo partido. Sua base? Não apenas a liderança do novo sindicalismo mas um leque difuso de grupos marxistas, intelectuais acadêmicos, comunidades de base da igreja, movimentos comunitários e de estudantes. Depois de uma década e meia de poder militar, era brutal a hegemonia da esquerda nas universidades e na sociedade civil brasileira. O ciclo militar estigmatizaria por muito tempo a ideia de uma “direita” política. Antônio Candido, em seu Direito à literatura, de 1988, registra o fenômeno, observando ser raro, naqueles anos, encontrar algum político ou empresário que arriscasse se definir como conservador. E arremata: são todos “invariavelmente de centro, até de centro-esquerda, inclusive os francamente reacionários”. Lula percebe o momento. É sua segunda estação. Antes crítico da politização dos sindicatos, Lula lidera a tomada da máquina sindical pela esquerda; avesso à partidarização do movimento social, torna-se ele mesmo seu protagonista; cético com o movimento estudantil, surge como sua referência. De um líder pragmático e aberto ao diálogo capital-trabalho, submerge à lógica fácil do “conflito de classes” e à retórica difusa da “construção do socialismo”. O PT da primeira década usou e abusou da palavra “socialismo”, que depois morreu à mingua. Na vida real, seu foco sempre foi a ocupação de estruturas de poder. A máquina, o sindicato, o imposto, o diretório, o parlamento, o governo. Um tipo particular de patrimonialismo regado a ideologia e grandes palavras. Os documentos do partido falavam em “estatizar os bancos” e “romper

Fernando Schuler: “As pessoas sabem que a administração do Central Park é privada?”

O cientista político e professor do Insper Fernando Schüler falou ao Estado da Arte sobre o resultado das eleições municipais de 2016. Este é o momento de pensar na boa gestão que o setor público pode e deve oferecer à sociedade. Diante das críticas a propostas de modernização na administração municipal, Schüler questiona: “Será que as pessoas sabem que o Central Park, em Nova York, é gerido por uma organização privada? Que o mesmo acontece com o sistema de bibliotecas públicas da Big Apple, que funciona perfeitamente bem?”. Leia mais Originalmente publicado no Estadão/Estado da Arte em 07/10/16

O Brasil precisa aprender a fazer escolhas difíceis

O ex-Presidente Fernando Henrique afirmou, dias atrás, que o Brasil precisa de uma nova onda de privatizações. “O que puder privatizar, privatiza”, disse FH, “ou você terá outro assalto ao Estado por parte dos setores políticos e corporativos”. O diagnóstico deixou muita gente surpresa. Na algazarra das redes sociais, Fernando Henrique costuma ser tratado como um teimoso social democrata, avesso a reformas de mercado e à retórica liberalizante. Injustiça. Em seu governo, o ex-Presidente estabilizou a economia e comandou um amplo programa de privatizações. Mas isto são aguas passadas. Seu diagnóstico é para hoje. Seu foco é apontar um dos tantos caminhos que o País terá de trilhar se quiser sair desta crise, lá adiante, melhor do que entrou. O raciocínio de FH é simples: quanto mais áreas da economia funcionarem sob a logica do mercado político, mais incentivo existirá para sua “captura” – por vias legais ou ilegais. Na prática: se há boa chance de obter um financiamento a juros subsidiados no BNDES por que as empresas buscariam competitividade no mercado de crédito privado? O mesmo vale para temas de regulação e política fiscal. Os economistas Marcelo Curado e Thiago Curado conduziram um estudo mostrando que as isenções fiscais (envolvendo incentivos para a indústria automobilística, Zona Franca de Manaus e uma enorme gama de benefícios setoriais) saltaram de R$ 24 bilhões para R$ 218 bilhões entre 2004 e 2013. Ao invés de optar por um modelo de impostos baixos e igualdade diante da lei, escolhemos o caminho inverso: carga tributária alta e alocação desigual, segundo a capacidade de pressão de cada setor econômico. Curiosa lógica tropical: oneração fiscal para todos e desoneração para muitos, de acordo com critérios e regras frequentemente difíceis de compreender. A mesma lógica invade o sistema político. Exemplo perfeito é o curioso sistema de fatiamento do orçamento federal com base nas chamadas “emendas parlamentares”. Cada parlamentar pode apresentar até 25 “emendas individuais,” no valor total de R$ 15,3 milhões (ano base 2017). Os recursos vão para as regiões e prefeituras da base eleitoral do parlamentar. Servem como moeda eleitoral e criam uma enorme vantagem competitiva para os candidatos detentores de mandatos. Geram desigualdade eleitoral e dificultam a renovação política. O Governo, por sua vez, dita o ritmo da liberação das emendas conforme sua conveniência política. Patrimonialismo em dose dupla: do deputado em relação a sua base política e do governo em relação ao parlamento. O custo, como de hábito, vai para o contribuinte. O País apostou, desde o processo de redemocratização, em uma combinação explosiva: um Estado grande e interventor, com ampla capacidade de alocação discricionária de recursos, e um sistema de financiamento empresarial de campanhas. Durante décadas, incentivamos nossos candidatos, de vereador a presidente, a sentar em uma mesa e pedir dinheiro aos mesmos empresários que logo ali à frente concorreriam para administrar um sistema de abastecimento de agua, no município, ou fariam lobby, no Congresso, para obter um regime fiscal especial. Um modelo fadado a produzir os resultados que ora estamos colhendo O problema foi, em parte, corrigido em 2015, quando o STF proibiu o financiamento empresarial de campanhas. Tratou-se da face mais simples do problema, e em grande medida ilusória. Empresários podem fazer contribuições na “pessoa física”, para não falar da praga do caixa dois. A questão central é enfrentar o lado mais difícil do problema: diminuir a vulnerabilidade do Estado brasileiro à pressão dos interesses especiais. À lógica das corporações, do lobby empresarial e do próprio sistema político. Para que isto aconteça, não há outra saída: o Estado precisa diminuir de tamanho. Fernando Henrique tem razão, neste sentido. É preciso transferir os recursos do FGTS para gestão privada e concorrencial; privatizar as empresas que produzam bens e serviços de mercado; migrar o sistema previdenciário para modelos de capitalização; contratualizar a prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado com o setor privado (como já se faz com as organizações sociais da saúde); fechar velhas autarquias e fundações estatais criadas no período anterior à Constituição e que hoje perderam relevância social e econômica. Há uma extensa agenda aí. Uma agenda de desestatização da sociedade e despatrimonialização do sistema político. Sua execução exige clareza e liderança política. Exige mais: um novo “consenso majoritário” da sociedade voltado à modernização do Estado. Algo da mesma dimensão que soubemos produzir, nos anos 80, em torno da redemocratização do País. Não se trata de tarefa simples. Fazer escolhas difíceis nunca foi uma especialidade brasileira. Ainda sofremos para flexibilizar regras de uma lei trabalhista feita nos anos quarenta e para fixar uma idade mínima para a previdência que países como Chile e Argentina há muito estabeleceram. Nosso maior risco, no fundo, é a inércia. Ver o tempo passar, jogar fora o esforço feito com a aprovação da PEC do gasto público, assistir o custo previdenciário corroer lentamente as contas públicas. Tropeçar na armadilha da renda média e das velhas ilusões. Envelhecer, quase sem notar, antes mesmo de nos tornarmos jovens. Fernando Schuler é cientista político e professor do Insper

O mal-estar da democracia

Um espectro ronda a democracia. A confiança nos valores e instituições democráticos vem declinando, década a década. De acordo com o World values survey, apenas 30% da geração millenial (nascidos após 1980), nos Estados Unidos, acha que é “essencial” viver em uma democracia, contra 58% da geração baby boomer, nascida no pós-guerra. Mais recentemente, entre 1995 e 2011, saltou de 16% para 24% o percentual de jovens que consideram a democracia simplesmente um “sistema ruim”. No Brasil, há sinais na mesma direção. A série de pesquisas conduzidas pelo professor José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo, mostra que, entre 2006 e 2014, caiu de 19% para 14% o grau de confiança das pessoas nos partidos políticos e cresceu de 15% para 20% a aprovação da ditadura. Diante desses dados, o primeiro desafio é evitar a tentação das respostas simples a problemas complexos. O mundo viveu uma fase de euforia democrática no final do século passado. Seria, no mínimo, ingênuo imaginar que tudo se perdeu no espaço de pouco mais de uma década. A Freedom House identificou um declínio da democracia nos últimos 11 anos. O relatório de 2017 fala da emergência de velhos nacionalismos e da ameaça populista. Fenômenos como Trump, Marine le Pen ou o Brexit seriam bons exemplos desse recuo. Lugar-comum. Quando a velha Inglaterra faz um plebiscito para decidir se permanece ou não na União Europeia, o que ela faz é dar uma aula de democracia, não o contrário. Você pode não concordar com o eleitorado inglês. Eu também posso, o que é inteiramente irrelevante. O ponto é que a democracia não pode ser julgada por nosso eventual desacordo com as escolhas que as pessoas fazem. Governos populistas e arroubos nacionalistas são produtos típicos da democracia, não sua negação. A ideia de que a democracia produziria sempre decisões condizentes com uma visão de mundo cosmopolita não passa de uma quimera. Há uma interpretação otimista para o mal-estar da democracia. Ela diz que não há uma crise em seus valores, mas a emergência do “cidadão crítico”. Vivemos em um mundo mais urbano, com mais informação e renda. O mercado incorporou rapidamente os ganhos da revolução tecnológica, e o Estado não. Além disso, o Estado cresceu demais, a linguagem política envelheceu e as pessoas se distanciaram da política tradicional. O cidadão ganhou poder, cobra eficiência dos governos e é menos tolerante com a corrupção. Por óbvio, há aí o efeito breaking news, na expressão de Fareed Zakaria. Ele é dado pela contradição entre o mundo que nos aparece, dia a dia, hora a hora, no espaço digital, e o universo opaco da realidade. Nós achamos que a violência aumenta, mas os dados mostram que ela diminui; achamos que a pobreza cresce, mas a estatística diz o contrário. Neste universo de cidadãos crescentemente desconfiados das instituições, há uma explosão de ativismo em rede, multiforme e “fora de controle”. Vivemos a época dos “cidadãos ativos”, para usar uma expressão cara a John S. Mill. E isso tem um preço. Vai aí meu ponto: a democracia, nesta década incerta, não vive uma crise, mas um tempo de exuberância, que desaloja velhos partidos e lideranças, gera instabilidade e aumenta o custo do consenso. Daí o mal-estar. Vale observar o que se passa com a representação política. Instituições e elites políticas, na democracia liberal, funcionavam como filtros e freios para a opinião caótica dos cidadãos. Era o papel dos partidos, do Parlamento e mesmo da imprensa profissional. A revolução tecnológica subitamente envelheceu essas instituições. As pessoas descobriram que são capazes de atuar diretamente no mercado político. As instituições não estavam preparadas para lidar com a revolução digital do mesmo jeito que a velha democracia censitária não estava para lidar com a sociedade industrial emergente da virada para o século XX. A democracia vive um tempo de “destruição criadora”. O que resultará disso tudo? Difícil dizer. Por certo teremos cada vez mais uma “democracia vigiada”. Ainda me lembro de um texto de Norberto Bobbio, dos anos 1970, sobre “as promessas não cumpridas da democracia”. Uma delas dizia respeito ao “poder transparente”. Certo à época, Bobbio estaria errado agora. Os meios eletrônicos e a explosão da mídia tornarão o poder cada vez mais transparente. Não sei o que as pessoas farão com toda essa informação. Provavelmente vão vociferar e emitir juízos sumários nas redes sociais. Isso tornará cada vez mais difícil a vida do homem público. Sua vida privada virtualmente desaparecerá. Seu passado será esquadrinhado e tornado um eterno presente. Perderemos a capacidade de esquecer, essa “condição da vida”, como sugeriu Nietzsche, que nos permite reconciliar, levantar a cabeça e seguir em frente. O futuro da democracia, diferentemente do que acreditava Bobbio, está não em sua penetração em mais e mais espaços da vida social, mas precisamente em sua contenção. A revolução tecnológica e o crescimento econômico deram poder ao indivíduo, e é possível pensar que as pessoas hoje demandem menos tutela do Estado e mais espaço para fazer escolhas. É este o trade-off contemporâneo: o recuo da fúria reguladora da escolha pública em troca de mais espaço para a liberdade dos indivíduos. É disso que trata a reforma trabalhista quando fala em fazer valer o “negociado” antes do “legislado” ou quando se pede o fim do imposto sindical. É este o cenário mais amplo das novas formas da economia do compartilhamento: a autorregulação pelos usuários ocupa gradativamente o espaço antes restrito à burocracia pública. Não faltará quem diga que tudo não passa de um processo de deslegitimação da política. Do retorno a um tipo de democracia conservadora. É possível. Quem sabe devamos voltar a Edmund Burke e lembrar que a boa democracia é precisamente aquela que sabe manter sob controle seus desatinos. Os próximos anos assistirão a uma suave transição. Uma queda de braço entre novas tecnologias e velhas instituições. Entre um leviatã grande e intrometido e o cidadão crescentemente dono de si mesmo. Não tenho muitas dúvidas sobre quem ganhará o jogo.