A dupla face do reacionarismo brasileiro

Há um duplo reacionarismo no debate brasileiro. O primeiro deles é de base cultural. Poderia chama-lo de “conservadorismo de costumes”, mas sempre que faço isso alguém lembra que o termo conservadorismo é mais amplo, que há a grande tradição de Burke a John Kekes. Não é disso que estamos falando. É algo bem mais caseiro. Não se trata de Oakeshott, mas de Marcelo Crivella. O “militante de sua nostalgia”, na frase de Mark Lilla. Aqui pelos trópicos, seu grande momento foi a censura à revista com o beijo gay, na Bienal do Livro. Luc Ferry criticou esta visão dizendo ser um absurdo supor que a natureza deva definir a ética. Perfeito. Hayek, e seu clássico “porque não sou um conservador”, ironizou a posição que aplaude a gradual evolução dos costumes, no tempo, mas decide que o raciocínio só vale para o passado. Em algum momento tudo deveria ser congelado. São críticas elegantes, que vão muito além do que merece o nosso conservadorismo de programa de auditório. Ele é legítimo e expressa a visão de uma parcela relevante do eleitorado, mas é um tigre sem dentes, no mundo real da política. Rodrigo Maia sequer coloca seus temas em pauta, no Congresso. O segundo reacionarismo brasileiro diz respeito ao estado e à economia. Ele tem apoios na academia, nos sindicatos e na intelectualidade bacana. Faz menos barulho, mas é mais efetivo. Seu mote é a defesa do corporativismo estatal. Observe-se bem: não se trata da defesa do Estado como instituição, ou do arcabouço institucional de direitos que protege o indivíduo e organiza a vida social. Trata-se de uma defesa da velha e arcaica máquina pública brasileira, fruto de nossa tradição autárquica e corporativa. Sua paixão são as autarquias e repartições públicas. O status quo de nossas escolas e hospitais estatais quebrados, dos quais todos que recursos, incluindo-se aí a elite pensante, fogem como o diabo da cruz. Sua pedra de toque é a rejeição de qualquer ideia de reforma do Estado. Foi assim nos anos 90, à época da Emenda 19 à Constituição e da criação das organizações sociais; foi assim com a lei de responsabilidade fiscal; foi assim mesmo quando Lula, em 2003, fez a mini-reforma a previdência com o apoio da oposição, do DEM e do PSDB. Mais recentemente foi assim com as reformas que o País fez a partir de 2016. A ridícula negação do déficit previdenciário, a defesa do velho imposto sindical. A lista é grande e conhecida. Sua última façanha é cruel: a recusa de que os estudantes possam fazer sua carteirinha pela internet, sem custos. Tudo para alimentar, ainda que parece risível, os cartórios do movimento estudantil oficial. Ninguém percebeu, entretidos que andamos com bobagem do dia, mas um episódio na última semana reuniu os dois reacionarismos brasileiros. O prefeito Crivella resolveu reestatizar os servidos de atenção à saúde, no Rio de Janeiro, extinguindo os contratos de gestão com as organizações sociais. A medida foi elogiada pelo PSOL. Encontro do Bispo com Marcelo Freixo, com tudo que tem direito. Engorda a máquina, abre concurso, põe o sistema sob o mando político. Tudo que soa “progressista” em dia de comício, mas inferniza a vida das pessoas comuns na segunda-feira pela manhã, na fila do posto de saúde. O próximo teste para a modernização brasileira é a reforma administrativa. As hesitações de Bolsonaro são previsíveis. Bolsonaro foi, no passado, uma síntese do reacionarismo brasileiro: conservador nos costumes, estatizante na economia. De uns anos pra cá se aproximou de posições liberais, ainda que parece sem sentido chama-lo de um político liberal. A reforma começou mal. Ela deveria ter sido apresentada logo após a aprovação da reforma da previdência. Não foi; deveria abranger não apenas os futuros servidores, mas também os atuais; deveria abranger todos os poderes, sem distinção, para ter força moral e capturar o apoio da sociedade. De qualquer modo, é uma reforma a ser feita. O debate sequer iniciou mas já milita no Congresso a frente em “defesa do serviço público”, com o velho discurso do “desmonte do Estado.” A nostalgia, no Brasil, não tem lá grande criatividade, mas não duvido que possa ganhar o jogo. (Publicado originalmente na Folha SP em fevereiro, 2020)

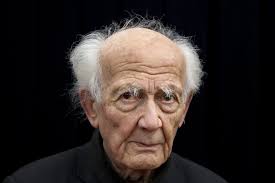

Bauman e o delicado equilíbrio da condição humana

Ainda me lembro da conversa com Zigmunt Bauman, junto com o amigo Mário Mazzilli, em sua velha casa de Leeds, na Inglaterra, anos atrás. Os tempos eram outros, havia otimismo com a recuperação da crise e o velho professor nos lembrou da dicotomia posta por Freud, em O Mal Estar da Civilização, entre liberdade e segurança. Nunca se descobriu o equilíbrio perfeito entre os dois valores, disse ele, acrescentando desconfiar que o pêndulo havia girado em demasia na direção da liberdade. E que logo as pessoas demandariam (e já haviam sinais) mais segurança. O momento parece ter chegado, Professor Bauman, em circunstâncias que ninguém poderia prever ou desejar. Demandas por segurança implicam no apelo ao Estado. É natural. O Estado está aí para nos proteger precisamente em situações como a que vivemos. O problema é perdermos a mão e lá pelas tantas percebermos que novamente deixamos o pêndulo flutuar demais, para o lado contrário. O risco mais evidente vem da retórica do novo iliberalismo. O apelo à quebra de valores liberais e direitos individuais que passam, em meio à confusão, a ser vistos como estorvo. A Hungria nos dá o exemplo extremo. Tudo parece perder um pouco do sentido diante do medo. Medo do vizinho no elevador, da perda do emprego, da morte. O medo hobbesiano. Foi isto que levou Adrian Vermeule, o jurista iliberal de Harvard, a fazer seu mais duro ataque ao liberalismo, em artigo recente, pregando entregar poder aoEstado sob o manto de um “legalismo iliberal que vá muito além do conservadorismo tradicional” e sua submissão às regras do estado de direito. O avanço de ideias como as de Vermeule seria a pior consequência da crise. O pluralismo é uma marca de nossas sociedades abertas. A ideia de um estado-príncipe regrando a vida a partir de um concepção moral é uma tese pré-moderna, e seria fatal com o uso das tecnologias de controle digital hoje disponíveis. A outra vertente fala da migração de uma era de “consenso neoliberal” para a reconstrução do welfarestate. A tese soa elegante mas é feita de meias verdades. O dito consenso neoliberal jamais foi propriamente um consenso e o welfarestate de fato nunca saiu de cena. A última década, pós crise de 2008, assistiu a ascensão de líderes de traço autoritário e populista (Orbán e Trump são apenas dois exemplos). É um erro situá-los em um consenso liberal. Não se deve confundir um momento dramático, como o atual, com tendências sociais mais a longo prazo. Intuo que a questão sobre “mais estado” logo será substituída por uma pergunta mais racional: de que tipo de estado estamos mesmo falando? Não sei dar uma resposta ampla a esta pergunta, mas sugiro temas que não deveriam ficar de fora para quem pensa seriamente o modelo de estado que deve emergir no pós-crise. A primeira distingue o que são demandas legítimas por proteção e boa regulação daquilo que é essencialmente captura do Estado por setores organizados, no mercado político. Vale para nossos modelos de renúncia fiscal. Vale para o modelo aprovado esta semana de apoio aos estados e municípios, sem contrapartidas. A segunda reconhece que funções tradicionalmente desempenhadas pelo Estado podem ser executados pelo mercado e sociedade civil. Da gestão de hospitais, no Brasil, a programas de transferência de renda, no Kenya. Tamanho não define a eficiência do Estado. Por fim, a superação da falsa oposição entre rigor fiscal e políticas sociais. Foi a irresponsabilidade fiscal o principal fator que nos levou aos 12% de desempregados com os quais entramos na pandemia. O desafio é evitar velhos equívocos, como a oposição ingênua entre estado e mercado, liberdade e justiça. A experiência moderna vai na direção inversa. O liberalismo foi domesticado e incorporou uma extensa agenda social, e a moderna social democracia fez o mesmo com políticas de responsabilidade fiscal e reforma do estado. A crise oferece o tempo de repensar. Tempo de mexer no pêndulo e quem sabe chegar mais perto da regra de ouro imaginada pelo velho Professor. O equilíbrio instável entre aqueles dois valores que no fundo definem muito de nossa condição humana. (originalmente publicado na Folha de São Paulo, 15,04,2020)