Carlos Lacerda: o político do tudo ou nada

“Não gosto de política…gosto é do poder. Política pra mim é um meio para chegar ao poder”, diz Carlos Lacerda, em “Depoimento”, publicado em 1978, um ano após a sua morte. De fato, a paciência não era sua maior virtude. Em 1955, eleito JK, Lacerda defende a anulação das eleições. Juscelino não havia feito maioria, seu meio milhão de votos sobre Juarez Távora eram votos dos comunistas. Às favas com o jurisdicismo da ala legalista da UDN. O caso era apear Juscelino, e logo Jango, do poder. Lacerda tinha pressa. Em abril deste ano, Lacerda faria cem anos. Nos manuais de história, ele é o corvo da terceira república. O apelido foi dado pelo pessoal de A Última Hora, de Samuel Wainer. Pegou. Lacerda mesmo incorporou o pássaro negro a sua propaganda. Proscrito da vida publica ainda relativamente jovem, assim prossegue. Nenhuma comissão da verdade pede o reexame de sua morte. Seu arquiinimigo, Getúlio Vargas, chefe de um regime de exceção de década e meia, com sua guarda pessoal, sua polícia política, que fechou o Congresso, extinguiu os partidos, prendeu, torturou, prossegue como herói da historiografia oficial. Em parte, isto se dá pela sina incontornável da história: Lacerda foi um político derrotado. Nos dezenove anos da “república populista”, andou sempre no avesso do poder. Termina derrotado pelo regime militar, que ajudara a nascer, e que o baniu da vida política. Lacerda chegava à maturidade de seus 50 anos, em 1964. Aspirava à presidência, queria ser o candidato da “revolução”, nas eleições de 1965. Errou feio. De certo modo, terminou como Brizola, tolhido da chance de deixar um legado, como o fez Juscelino, e, por óbvio, Getúlio. Brizola, longevo, ainda sobreviveu. Teve sua chance, na redemocratização. Lacerda se foi em 1977, inglório, morto de uma complicação cardíaca na clínica São Vicente, na Gávea. Vem daí o mérito do livro recém lançado, de autoria do historiador Rodrigo Lacerda, “A republica das abelhas”. Rodrigo é um escritor premiado, doutor em história pela Universidade de São Paulo. É também neto de Carlos Lacerda. De cara, isto o livra do debate sobre o “distanciamento”, do historiador. “Tentei tirar partido disso”, diz Rodrigo. E conseguiu. Rodrigo toma o avô como narrador de sua própria história e produz um livro cativante. Algo que ele mesmo chama, “por falta de definição melhor”, um “romance histórico”. Não gosto da expressão. Um livro de história sempre será, em maior ou menor medida, uma obra de ficção. A ficção sobre o tempo que se foi e do qual recolhemos os pedaços. Rodrigo recolhe os cacos da história dos Lacerda, desde o avô de Carlos, Sebastião, abolicionista e republicano de primeira hora, e estabelece seu ponto de vista. Rodrigo conta a história do atentado da Rua Tonelero. Daria um bom hobbie colecionar versões sobre o acontecido, naquela madrugada, em Copacabana. Há livros de história que asseguram tudo não ter passado de uma jogada para incriminar Getúlio, a confissão do negro Gregório, o ferimento de Lacerda, tudo mentirinha. Quem se importa? O tempo vai apagando seus rastros. O fato é que Rodrigo escreve um livro cuidadoso, como devem ser os livros de história. Seu maior achado foi transformar Lacerda, desde seu jazigo, no cemitério São João Batista, em um homem ponderado. Na classe média carioca, com alguma informação e bastante idade, Lacerda é lembrado como governador enérgico e competente, o primeiro do então recém criado Estado da Guanabara, na primeira metade dos anos 60. Seu governo universalizou o acesso ao ensino primário, chegando a publicar um decreto prevendo processo para os pais que não matriculassem seus filhos na escola. Modernizou a gestão, tornou obrigatório o concurso público, investiu em obras estratégicas, estação guandu, os túneis Rebouças, Santa Bárbara, mandou fazer o parque do Flamengo, projeto de Lota Macedo Soares, vivida por Glória Pires no filme Flores raras. Lacerda afirmou que sempre quis ser escritor, mas deixou sua melhor memória como gestor público. Lacerda começou como aspirante a dramaturgo. Sua primeira peça, O Rio, estreou em julho de 1937, no Teatro Boa Vista, em São Paulo. Criação de seus vinte e poucos anos, foi recebida como uma obra de vanguarda, elogiada em O Globo como “o mais absoluto desrespeito a todas as regras secularmente estabelecidas no teatro”. Graciliano Ramos não gostou: “não há drama destes retalhos de vidas incongruentes. Não sei se é teatro”. Lacerda ainda escreveria A Bailarina Solta no Mundo e Amapá. Sua paixão intermediária foi a tradução. São mais de 30 obras. Julio Cesar, de Shakespeare; A vida de Ivan Ilitch, de Tólstoi; Minha mocidade, de Churchill. Ainda na noite do 31 de março, 1964, depois de passar o dia em guerra, no Palácio da Guanabara, trabalhava na tradução da peça de Abe Burrows, Como Vencer na Vida sem Fazer Esforço”. Em 1973, foi conferencista principal, com Antônio Houaiss e Paulo Rónai, do Primeiro Encontro Nacional de Tradutores. Nos anos 70, fora da política, dedicado à vida empresarial, na editora Nova Fronteira, escreveu seu livro de memórias, A Casa de meu Avô, que lhe valeu o elogio de Drummond, de que bastava o livro “para garantir-lhe esse lugar que importa mais do que os lugares convencionalmente tidos como importantes”. Sua paixão definitiva foi, desde sempre, o jornalismo de combate. O articulismo enragés, tradição hoje desaparecida, quando nenhum governante perde o sono em razão de um artigo de jornal. Escreveu mesmo um livro apresentando sua visão sobre o jornalismo, A Missão da Imprensa, em que faz uma candente defesa da independência do jornalismo frente aos governos e grupos de poder, a profissionalização do jornalista, o rigor na verificação das fontes. É evidente que, definitivamente, este não foi o caso da Tribuna da Imprensa. Nem foi o caso da publicação da Carta Brandi. O Lacerda reflexivo, saído da mente de Rodrigo, quem sabe teria checado se aquela assinatura era mesmo verdadeira, antes de publicar a carta. Gosto de ver Lacerda como alguém que levou a contradição entre a palavra e a vida ao estado da arte. Nos anos 30, foi comunista. Ao

A análise da democracia supõe evidências, não opiniões

Em 2006, o escritor norte-americano e antigo estrategista republicano, Kevin Phillips, lançou um alerta sobre o estado da democracia americana, em seu livro American Theocracy, que rapidamente tornou-se um best-seller. Phillips alertava para o declínio do sistema político americano, marcado pela renúncia a valores universalistas, o poder do dinheiro e, em particular, pela ameaça representada pelo obscurantismo religioso no mundo da política. Fenômenos que “deformaram o Partido Republicano e sua coalizão eleitoral, silenciaram vozes democratas e se tornaram uma ameaça crescente ao futuro dos EUA”, dizia o professor, acrescentando: “nenhum poder mundial tornou-se prisioneiro do tipo de infalibilidade bíblica que descarta o conhecimento e a ciência. O último paralelo foi no início do século XVII, quando o papado enquadrou Galileu por dizer que o Sol era o centro do sistema solar”. O tom pessimista e certa propensão ao exagero estão longe de ser uma novidade, na análise política, e eram relativamente comuns na interpretação da democracia americana, década e meia atrás. Estávamos em meio à administração de Georges W. Bush, vivía-se o período pós-11 de setembro, a guerra contra o terror, bem como os conflitos subjacentes à controversa invasão do Iraque. Os temores de Phillips, ao final, se tornaram um tanto sem sentido. Dois anos após o lançamento de seu livro, os Estados Unidos elegeriam um presidente negro, campeão dos direitos civis, que encerraria a guerra do Iraque, poria fim à guerra contra o terror, apostaria no multilateralismo e recolocaria os Estados Unidos como país líder da democracia, em escala global. Oito anos depois, a bússola da política norte-americana faria novamente seu giro. Em uma campanha surpreendente, que fez quebrar o recorde histórico de participação popular nas primárias republicanas, um candidato anti-establishment, midiático, avesso ao politicamente correto, com retórica de traço populista, venceria as eleições presidenciais, em 2016. A eleição de Trump se transforma em um ponto de inflexão nas visões sobre a democracia contemporânea. Análises prudentes sobre os impasses do sistema democrático, particularmente após à crise econômica de 2008, rapidamente alcançariam um tom dramático. David Runciman abre seu elegante How Democracy Ends dizendo que “qualquer processo que leva a um resultado ridículo como este deve ter falhado gravemente ao longo do caminho”; Yascha Mounk chama a eleição de a “mais chocante manifestação da crise da democracia”; Steven Levitsky e Daniel Ziblat elencam quatro critérios para definir se uma democracia está em risco. Nenhum candidato majoritário, no último século teria preenchido nenhum deles (exceção feita a Nixon). Trump corresponderia a todos: não teria compromissos com a regra democrática; toleraria violência e ameaçaria direitos civis e a mídia e negaria a legitimidade dos oponentes. Chama a atenção o último critério. É precisamente o que Levitsky e Ziblat parecem fazer, com alguma sofisticação, em relação a Trump. Ele surge fundamentalmente como um personagem bizarro, espécie de erro de percurso a ameaçar a democracia americana. É residual o fato de que tenha conquistado legitimamente a candidatura republicana e vencido uma eleição sob as regras do jogo. Um tipo banal de argumento circular parece orientar o raciocínio: Trump é um tipo autoritário; tipos autoritários são um problema para a democracia, logo Trump é um problema para a democracia. Perde-se a distância, o saudável compromisso das ciências sociais com o entendimento do outro e algum ceticismo em relação às próprias ideias. Há um certo público a ser atingido, e este público não parece estar muito preocupado com prudência e autocensura, em uma sociedade polarizada, da qual nem mesmo a academia parece escapar. É interessante observar a dificuldade de parte relevante do mainstream acadêmico com uma abordagem pluralista da democracia. Inclinações políticas bastante evidentes se apresentam como ponto de vista universal a partir do qual a democracia é julgada[1]. Meu argumento é que isto é simplesmente um erro. Como observou o então presidente Barack Obama, em seu discurso no dia seguinte à vitória de Donald Trump, a história da democracia é um processo aberto, em forma de zigue-zague, feito de idas e vindas, no qual ninguém detém a última palavra. Espaço de vitórias e derrotas cotidianas no qual todos, a longo prazo, tendem a ganhar. Obama se dirigia ao país, mas em especial ao público democrata, por óbvio frustrado com o resultado eleitoral. Sua preocupação, ao argumento, é evitar o juízo de valor. A democracia é feita de idas e vindas, mas ninguém tem a chave capaz de relevar a verdade da política ou da própria democracia. Ele recusa a compreensão da política a partir da lógica amigo-inimigo e portanto recusa a adjetivação fácil e a afirmação de si mesmo como julgador universal. Obama é um democrata, e faria bem à academia refletir sobre seu modo de argumentar. A abordagem pluralista da democracia supõe considerar os atores que atuam na cena pública como igualmente legítimos, desde que obedeçam as regras do jogo livremente instituídas pelo próprio processo democrático. Ela se mantém, com o máximo rigor que for possível, a distância segura do juízo de valor. Recusa-se a atribuir um valor distinto aos atores, na cena pública, assim como a suas posições em políticas públicas. O que é ou não razoável passa a ser definido no interior do próprio processo democrático. A obediência à Constituição, sujeita à supervisão última da Suprema Corte, e a obediência aos ritos democráticos. Ninguem fala, em última instância, de algum lugar abstrato da virtude cívica, externo ao próprio jogo político, quando se põe a julgar a correção ou a qualidade democrática desta ou daquela proposição. Indicadores de qualidade da democracia, se almejam algum tipo de validação universal, deveriam ser rigorosos nisso. Não parece, infelizmente, ser o caso de alguns dos mais pretigiados estudos, neste âmbito. Em tese, não há problema que uma pesquisa acadêmica apresente uma inclinação política. O problema surge quando ela não se o faz de modo explícito, apresentando-se com pretensões universalistas. Assumir um certo tipo de inclinação política (procedimento relativamente comum no jornalismo e no mundo dos think tanks), é uma forma de agir com honestidade intelectual, e evitar que se induza a erro aqueles que, desavisadamente, irão utilizar os indicadores como referências de

A era da irrelevância

Um dos subprodutos mais curiosos da democracia digital é o gosto generalizado pela tagarelice e pelos assuntos irrelevantes, que parece ter tomado conta, como uma erva daninha, do debate público. Assuntos irrelevantes são essas coisas que geram bate-boca e algum calor, em regra na internet, por 24 ou 36 horas, e depois simplesmente desaparecem, sem deixar rastro. Foi o caso do debate sobre a cor da roupinha das crianças, a partir de um vídeo da ministra-pastora dos Direitos Humanos. Li muita gente argumentando, em tom aparentemente sério, que aquilo tudo era bastante grave, escondia um atroz preconceito e fatalmente levaria a mais violência contra populações trans e LGBT. Durante a campanha, lembro do debate próximo à histeria sobre uma suposta proliferação de grupos nazifascistas que andariam pela ruas do país atacando mulheres e homossexuais. Gente muito boa sugeriu que havíamos voltado aos anos 30, na Alemanha, com base no episódio da moça que teria sido marcada com uma suástica no Sul do Brasil. Depois se descobriu que era tudo falso, mas ninguém pareceu preocupado ou se desculpou. Partimos alegremente para a próxima besteira. Na transição, por um ou dois dias, discutimos o hábito do novo presidente cumprimentar todo mundo fazendo continência . Primeiro foi com um assessor americano, depois foi a um jogador do Palmeiras. Depois disso o assunto perdeu a graça. Antes da posse, discutimos intensamente se o presidente iria desfilar em carro aberto ou fechado, entre a Catedral e o Congresso Nacional. Depois discutimos o que fazia o primeiro-filho sentado na traseira do Rolls-Royce, e logo depois (com direito à manchete no The Washington Post) o significado da “saudação militar” feita pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro (que no fim era apenas um movimento com a mão, no discurso em Libras). Na última semana, dedicamos intensos dois ou três dias fazendo graça com a viagem dos novatos deputados do PSL à China e seu bate-boca com Olavo de Carvalho. E ainda ontem, muita gente graduada discutia, com ares de grande coisa, a gravíssima atitude do presidente almoçar em um bandejão de supermercado, no centro de Davos, e o fato de ele ter usado um teleprompter em seu pronunciamento. A lista é saborosa e poderia ir longe. Irrelevâncias e não acontecimentos se tornaram uma espécie de pão nosso de cada dia, no debate atual. É evidente que não há como definir bem estas coisas. A aprovação de um rombo na Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Congresso, é mais ou menos importante do que o último desmentido presidencial? O que vale mais, discutir a independência do Banco Central ou a troca de farpas da ministra da Agricultura com Gisele Bündchen? Desconfio que, no fundo, temos uma boa noção sobre isto. Se o debate público valesse alguma coisa, levaríamos as coisas mais a sério. O sujeito que é acionista da empresa não gasta seu tempo, na reunião do conselho, tagarelando sobre o barraco da festa de final do ano. Não o faz por uma razão simples: sua opinião pesa e ele não irá perder seu tempo com besteira. Na democracia, é o contrário: a opinião do cidadão vale muito pouco. Seu incentivo para levar alguma coisa realmente a sério é quase nenhum. Isto sempre foi assim, nas democracias, mas o fato é que a emergência das mídias digitais deu uma outra dimensão ao fenômeno. Uma razão para isto diz respeito ao custo da informação. Há 30 anos, emitir uma opinião dava muito mais trabalho. Implicava em escrever um artigo, dar uma entrevista na rádio ou imprimir alguma coisa por conta própria e depois distribuir na fila do cinema ou do posto de saúde. Me lembro de tudo isto, nos anos 80. A democracia digital explodiu essas coisas. O debate público se tornou vítima do instantâneo. Há informação demais, discussões demais, sem permitir que o tempo se encarregue de depurar os acontecimentos e separar o que importa daquilo que não passa de lixo em forma de palavras e imagens. Há duas notícias preocupantes aí: a primeira é que isto não faz bem à democracia. A qualidade do debate público, por óbvio, afeta a escolha pública. Quanto mais toxina ideológica espalhamos por aí, mais perdemos tempo e capacidade de gerar consensos e fazer as coisas que importam andar pra frente. A segunda notícia é que se trata de um estado de coisas que veio para ficar. O modus operandi das mídias sociais contaminou a todos, a liderança política, os intelectuais e (ao menos boa parte) da mídia profissional. E mais: fez com que o eleitor, agora transformado em um ativista digital, passasse a se comportar como um pequeno político, usando da retórica e reproduzindo, um a um, todos os vícios que ele vê nos políticos contra os quais esbraveja. Estamos diante de um problema sem saída. Todo mundo conhece o vaticínio de Umberto Eco, segundo o qual a internet fez com que o idiota da aldeia fosse promovido a portador da verdade. O que imagino nem Umberto Eco esperasse era o efeito inverso: que também a elite usualmente tida como portadora da verdade passasse a se comportar, no dia a dia, como o idiota da aldeia. (Fernando Schüler, Insper – Publicado originalmente na Folha de São Paulo, em 23/01/2019)

Essa eleição é o fim de um ciclo

DINHEIRO – Qual é a lição que se pode tirar destas eleições? Fernando Schüler – É uma eleição inteiramente diferente de todas as outras. Até 2014, vivemos um ciclo da política, marcado pela disputa entre variantes da social democracia brasileira. Dilma (Rousseff, PT) e Aécio (Neves, PSDB) tinham divergências de natureza política e econômica, mas não divergência de natureza cultural. Isto é curioso. Gastamos vinte anos acreditando que o mundo se dividia entre esquerda e direita e que Fernando Henrique era um perigoso neoliberal. Agora descobrimos que o mundo é mais complicado. Bolsonaro representa uma ruptura desse ciclo histórico. Ele introduz um tipo de cisão no terreno da guerra cultural. Temas morais invadem a política. A obsessão com as identidades, de um lado, e a reação conservadora, de outro. No fim todos perdem, pois este é um debate impossível. Ele vai muito além dos limites possíveis da política. DINHEIRO – Isso significa que o Bolsonaro é a novidade na política nacional? Schüler – Evidente. De certo modo fomos globalizados: temos o nosso populista conservador. Um tipo de conservadorismo popular, de costumes, que representa uma tradução brasileira da ideia de “lei e ordem”. Nada a ver, por óbvio, com a grande tradição conservadora anglo-saxônica. Nosso conservadorismo não trata de Burke, mas do pastor Malafaia. Podemos não gostar disso, mas é tudo legítimo. Expressa o pensamento de parcela relevante da sociedade, que andava dispersa por aí. Em quem estas pessoas votavam, até 2014? Em Aécio, Dilma, ou na Rede, de Marina Silva? A democracia vai criando suas próprias soluções. Eu não gosto do vezo populista, mas o que isto importa? O Brasil foi pautado, ao longo das gestões do PT, por uma retórica excludente, do “nós contra eles”. O “nunca antes neste país”. É evidente que isto criaria um efeito reativo. Demorou, mas aconteceu. Custa caro, para a democracia, apostar o tempo todo na lógica do dissenso. Bolsonaro é o produto extremo de uma sociedade que já vem polarizada há muito tempo. É evidente que a crise ética, política e econômica que vivemos funcionou como o estopim do processo. Terreno fértil para um líder populista e antissistema. Agora lide-se com ele. DINHEIRO – Ele se aproveitou do cenário atual? Schüler – O Bolsonaro não criou esse cenário, ele é seu resultado. Ele verbalizou e deu viabilidade política a um descontentamento difuso na sociedade com o sistema político. Não é simples explicar a emergência de um fenômeno populista. Em regra, combina-se crise econômica, exclusão (por vezes cultural) de amplos setores, polarização e instabilidade política a nova lógica da democracia digital. O líder populista fala diretamente com as pessoas, dispensando os partidos e instituições tradicionais de mediação. É o que faz Bolsonaro: ele não está interessado em alianças ou no dinheiro do fundo público de campanhas. Usa a internet e seu movimento se propaga de modo caótico, nas redes sociais. Daí sua força. DINHEIRO – A democracia está em risco por conta disso? Schüler – Tudo isto é fruto da democracia, ainda crie um brutal desconforto. Não acho que isto se resolva apostando na retórica do medo e da “ameaça fascista”. Isto é um jeito fácil e tolo de lidar com um problema muito mais profundo. Quem se acostumou a jogar o jogo sozinho não percebe um aspecto crucial: a democracia é uma formidável máquina de moderar posições políticas. Inclusive aquelas que eventualmente nascem de uma retórica autoritária. Isso aconteceu com muita gente da esquerda, que nos anos 80 ainda falava em revolução. Lula perdeu três eleições, moderou o discurso, ganhou o jogo e foi incorporado ao main stream político. A democracia é inclusiva. Ela agora também pode inclui a direita, o conservadorismo, mesmo que você, eu e muita gente possa torcer o nariz. DINHEIRO – As posições do Bolsonaro não são radicais? Schüler – É evidente que o Bolsonaro tem um traço autoritário e alimenta teses insustentáveis, como o elogio a torturadores. A esquerda fazia isso com o elogio reiterado, que acontece até hoje, à ditadura castrista, em Cuba, e o apoio explícito ao autoritarismo na Venezuela? É curioso como nós “normalizamos” essas coisas. Nós cultivamos uma curiosa indignação seletiva, que chegou a um esgotamento, nos dias de hoje. A forma de lidar com essas coisas é dobrar a aposta na democracia. Tenho dito que não adiante pregar o diálogo e a moderação e, ato seguinte, chamar o adversário de fascista. O pior caminho para a nossa democracia é excluir as novas formas de representação e de setores importantes para a sociedade brasileira, que eventualmente estiveram fora do poder, mas agora querem fazer parte do jogo. DINHEIRO – Quais são os outros exemplos de excluídos? Schüler – Isso acontece com os liberais no Brasil. Pela primeira vez, eles têm uma clara expressão política representada com o Partido Novo, que é um dos grandes vencedores dessa eleição. O NOVO é um partido inovador, no Brasil, pois nasce de um conjunto de ideias, e não de um arranjo político. Em quem votavam os liberais, no Brasil? No PSDB? Talvez. Mas agora há um partido, e por isso nossa democracia está mais completa. O mesmo vale para o PSOL, que é uma alternativa de esquerda mais nítida que o PT, e cresceu nestas eleições. DINHEIRO – As redes sociais vão ser um marco importante na análise dessas eleições? Schüler – Estas foram as eleições do cidadão comum, dos sem-retórica. O tipo que não se enquadra e mesmo reage a qualquer disciplinamento ideológico. Ele ganhou poder com a tecnologia, e vem produzindo um enorme barulho. Em geral, a elite intelectual não o suporta. Umberto Eco deu perfeitamente o tom: é o idiota da aldeia. Poucas vezes eu vi em uma democracia um divórcio tão grande entre o pensamento do homem comum e o pensamento da elite política intelectual. É uma espécie de incompreensão. Isso vem de um crescimento do politicamente correto, das restrições ao humor, à imposição de códigos identitários e a obediência a uma certa estética. Bolsonaro, em grande medida, se fez a representação do tipo que

Obsessão com identidades e histeria conservadora desafiam democracia

Num ano em que o Congresso discutiu reformas fundamentais para o país, os debates que parecem ter mobilizado mais as pessoas –e não só na arena digital– dizem respeito a exposições de arte, nudez, questões de gênero, raça e sexualidade. Qual a explicação para isso? Há consenso de que nos tornamos uma democracia mais instável, polarizada, feita de muito barulho e pouca comunicação. A lógica das políticas de identidade tem algo a ver com isso? E os novos conservadorismos? O que esperar quando questões éticas e estéticas abrangentes, que por definição nos separam, passam a definir a pauta do debate público? Mark Lilla, professor da Universidade Columbia, em artigo provocante no jornal “The New York Times”, sugeriu que os temas de identidade passaram do ponto em nossa democracia. Ele afirma que o progressismo americano anda imerso em um tipo de “pânico moral em função de temas de gênero, raça e identidade sexual” e corre o risco de perder sua capacidade de tratar das grandes questões comuns. Diz que a campanha da democrata Hillary Clinton, a cada comício falando para mulheres, latinos, LGBT e afro-americanos, produziu uma legião de excluídos: os “não citados”, em boa medida galvanizados por Donald Trump. Lilla é duro: sustenta que a fixação na diversidade produziu “uma geração de progressistas narcisisticamente desligados das questões alheias a seu grupo de referência”. O objetivo era dar uma chacoalhada no Partido Democrata —o professor parece culpar a onipresença da retórica identitária pela derrota de 2016. Ecoa, de certo modo, a crítica de Bernie Sanders. E tem um ponto. Em uma entrevista, cita o guru direitista republicano Steve Bannon: “Enquanto vocês estiverem falando de políticas de identidade, nós ganharemos”. O assunto não se inscreve apenas no universo americano. O debate identitário é hoje um tema da democracia —e afeta também o Brasil. A atriz Taís Araújo causou algum ruído ao afirmar que vive num país em que as pessoas atravessam a rua quando cruzam com seu filho, negro como ela; o mesmo fez o professor Ives Gandra Martins, dizendo ser difícil viver no Brasil de hoje não sendo homossexual, negro ou índio. Ambos foram satirizados, e suas falas por óbvio contêm exagero. Mas são um sintoma. Estaríamos adquirindo traços de obsessão identitária e certa histeria conservadora, na linha descrita por Lilla? Tudo indica que sim, e é muito provável que se encontre aí uma das raízes do atual mal-estar de nossa democracia. ACORDO POLÍTICO Para começar, um passo atrás. A democracia é filha das sociedades de direitos que emergiram no mundo moderno, num longo curso de sedimentação dos valores da tolerância e igualdade de todos diante da lei. John Rawls definiu seu desafio central: obter um grande acordo entre pessoas que divergem fundamentalmente sobre temas de natureza filosófica, religiosa ou moral. Isto é, entre pessoas que seguem visões verdadeiras, ainda que mutuamente excludentes, a respeito de questões centrais da vida humana. Para Rawls, o único acordo possível deve se dar no âmbito político, não metafísico. Ou seja, num plano abaixo da retórica moral, e por isso capaz de aproximar pessoas que de outra forma viveriam em uma eterna guerra de posições. É precisamente nesse plano que se encontra a ideia da “grande sociedade” e sua organização formal à base de direitos e respeito à diferença. Movimentos identitários foram fundamentais em sua construção. É o que mostram as lutas pelos direitos civis, nos anos 1960, e pela não discriminação sexual, em nosso tempo. É o que se lê no manifesto seminal do Combahee River, grupo feminista negro que atuou em Boston de 1974 a 80 —sua razão de ser é “a crença compartilhada de que mulheres negras são inerentemente valiosas”. Ocorre que, após a Guerra Fria, assistiu-se a uma curiosa inflexão. Ao mesmo tempo em que democracias foram se tornando mais inclusivas e se consagraram novos direitos (símbolo disso é a legalização do casamento gay pela Suprema Corte americana, em 2015), a retórica da identidade e da diversidade ultrapassou em muito a noção universalista de integração de todos à sociedade de direitos, passando a funcionar como força de fragmentação do espaço democrático. Nos EUA, nota-se isso particularmente nos campi universitários e em movimentos vagamente associados ao Partido Democrata. A retórica é agressiva e a visibilidade de cada tipo de identidade é seletiva, a depender da capacidade do segmento para agir e obter legitimidade na esfera pública. O resultado é uma forma paradoxal de exclusão. A luz jogada sobre uns produz sombra logo do outro lado. É exatamente o argumento de Lilla ao se referir, como exemplos, aos trabalhadores brancos empobrecidos e a grupos religiosos. A lógica da exclusão carrega um elemento “nonsense”, que aproxima a atitude de grupos identitários e conservadores: a ideia, algo mística, de que o pertencimento a uma identidade ou crença possa produzir alguma superioridade moral em relação ao outro. Não é diferente do que se passa no Brasil. É o que torna legítimo agir com ira santa contra o lançamento de um filme que não retrata “adequadamente” a escravidão ou vetar o uso de uma vestimenta que não pertença a sua própria cultura. Tudo isso soa absurdo, mas se tornou parte do cotidiano de nossas guerras culturais. Vêm daí o veto ao direito de expressão a quem pensa diferente ou os atos hostis contra uma filósofa vista como ameaça aos bons valores (como ocorreu vergonhosamente com Judith Butler em sua visita ao Brasil). Acentua-se uma ambivalência nos movimentos identitários. De um lado, uma visão inclusiva quanto a direitos, que reage à discriminação e demanda que todos façam parte do jogo; de outro, uma visão excludente, na qual a política surge como expressão-de-si, como projeção de um tipo de pertencimento (regionalidade, raça, crença), em vez do exercício da persuasão no espaço público. “Não somos apenas indivíduos”, diz Richard Spencer, “não somos apenas almas ou cérebros, sem gênero e raça, existindo no universo. Nós temos raízes.” Spencer é guru da alt-right, aglomerado supremacista americano. Seu ponto é claro: a negação do universalismo liberal, da alteridade, da ideia iluminista de superação-de-si através da palavra e do argumento. O

Seria Bolsonaro um direitista de esquerda?

Dias atrás eu escutava um ilustre intelectual, apoiador de Bolsonaro, sugerindo o seguinte: essa campanha não é sobre os rumos da economia, regra de ouro ou reformas estruturais que o país precisa fazer. É sobre coisas bem mais elementares. Há uma sensação de insegurança em nossas cidades e de incerteza em nossa democracia. As pessoas desejam ordem. O ponto de Bolsonaro não é discutir se a idade mínima da aposentadoria deve ser aos 60 ou 65 anos, mas insistir em uma pergunta muito simples: quando seus filhos saem à noite, você tem certeza de que eles irão voltar? Ok, tudo isto faz parte de uma estratégia. Bolsonaro está longe de ter um programa estruturado para a segurança pública. Ele sabe que isso conta muito pouco em uma eleição. Seu ponto é encarnar a imagem do homem providencial que bate no peito e dá conta do problema. Vai daí o repertório de frases de efeito e a agenda genérica envolvendo a crítica aos direitos humanos, amplo direito ao porte de arma, redução da maioridade penal e aprovação do chamado excludente de ilicitude, que, no limite, dá carta branca para a polícia “fazer o seu serviço”. O foco de Bolsonaro parece bastante claro: ele confia que esta é uma eleição pulverizada e que é possível a um candidato chegar ao segundo turno com menos de 20% dos votos. Isto posto, sua posição simpática ao regime militar (sob muitos aspectos inaceitáveis) estão longe de ser um problema. Pesquisa do Pew Research Center mostrou que 38% dos brasileiros simpatizam com a ideia de um governo militar, percentual acima da média latino-americana. Entre os que não têm ensino médio completo, o apoio aumenta e vai a 45% da população. Mesmo contando relativamente pouco para o sucesso ou insucesso eleitoral, vale perguntar qual é, afinal de contas, a visão econômica deBolsonaro. Sua retórica é incerta, mas não é difícil ter uma ideia aproximada do que pensa o deputado observando suas votações no Congresso. Se tomarmos sete votações estratégicas, de um ponto de vista econômico, teremos o seguinte quadro: Bolsonaro se absteve na votação da Lei da Terceirização; apoiou a PEC do teto, o fim da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal, a reforma trabalhista e a criação da TLP; foi contra a reforma da Previdência e a recente Lei do Cadastro Positivo. Na votação sobre os aplicativos de transporte urbanos, não compareceu. Este histórico não autoriza, ao menos não de forma nítida, a definição de Rodrigo Maia, segundo a qual Bolsonaro seria um tipo de direita, nos valores, e de esquerda, na economia. A ideia é sedutora. Ao contrário do que ocorreu no mundo anglosaxônico, com sua mescla de conservadorismo cultural e liberalismo econômico, teríamos criado a síntese brasileira: o direitismo de esquerda. Mas o fato é que isto é apenas uma meia verdade. Bolsonaro é um personagem dúbio. Ele diz que até pode ser a favor da privatização da Petrobras, mas com uma golden share e dependendo de quem serão os compradores. Sobre a autonomia do Banco Central, foi bastante objetivo, defendendo “mandatos e metas de inflação claras, aprovadas pelo Congresso”. Sua aproximação a Paulo Guedes e economistas liberais, que parece bastante sólida, sugere um personagem em transição entre o nacionalismo folclórico, do início da carreira, a posições pró-mercado pontuadas por eventuais recaídas, marcadas pela fraseologia contra o sistema financeiro e coisas do tipo. Bolsonaro é um caso típico de populista em um dos sentidos sugeridos por Joel Pinheiro da Fonseca: na aposta na lógica da divisão social, do nós contra eles, na ideia vaga, ainda que sedutora, dos “cidadãos de bem contra a elite progressista que quer corrompê-los”. Neste ponto, ele não se distingue muito da esquerda, na mão inversa. É uma retórica eficiente, nestes tempos em que a democracia foi assaltada pela guerra cultural. Quanto à agenda econômica, não é clara a associação de Bolsonaro ao populismo. Suas posições recentes, no Congresso, não autorizam objetivamente este enquadramento. O ponto é que tudo isso parece andar distante da demanda dos eleitores e do debate que se estabeleceu, pelo menos até agora, na corrida eleitoral. O futuro dirá para onde exatamente caminhamos. Fernando Schüler É cientista político, professor do Insper e curador do projeto Fronteiras do Pensamento.

Existe mesmo uma onda conservadora?

Houve tempo em que a assim chamada esquerda dominava amplamente o debate público brasileiro. Seu auge parece ter sido em algum momento, entre os anos noventa e os inícios da década passada. Depois as coisas começaram a mudar. Trata-se de uma hegemonia que vem de longe. Em seu ensaio “Cultura e política, 1964-1969″, escrito no final dos anos sessenta, Roberto Schwarz observa o fenômeno e tenta algumas explicações. Em pleno regime militar, escreve, “há relativa hegemonia cultural da esquerda. Pode ser vista nas livrarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estréias teatrais…na movimentação estudantil ou nas proclamações do clero avançado”. E conclui: “nos santuários da cultura burguesa a esquerda dá o tom”. O próprio Schwarz corroborava a dicotomia, um tanto óbvia para aqueles anos duros, em que a palavra “esquerda” surge sempre como polo positivo, e “direita” como polo negativo. Direita e esquerda não passam disso: palavras, em regra destituídas de um sentido preciso. Funcionam como peças do xadrez político, a cada momento. Não compreender isto é enxergar metafísica, no mundo plástico da política. Ou fazer o jogo. Schwarz usa o conceito nos termos dos anos sessenta. Esquerda são os comunistas e a “gente boa” das universidades e da vida cultural. Direita são os militares e sua turma. Seu temor era de que a esquerda perdesse sua hegemonia cultural, com a repressão e o endurecimento do regime, após o AI5. Seu prognóstico estava errado. No País que emerge do regime autoritário, nos ano 80, a hegemonia intelectual desta mesma esquerda é brutal. Antônio Candido, em seu Direito à Literatura, de 1988, observa ser raro, naqueles anos, encontrar algum político ou empresário que arriscasse se definir como conservador. E arremata: são todos “invariavelmente de centro, até de centro-esquerda, inclusive os francamente reacionários”. De minha parte, guardo a memória incômoda dessa época, em que a vulgata marxista e suas variantes formavam uma espécie de atmosfera, fora da qual era difícil respirar. Estudante, em Porto Alegre, ainda me lembro quando conheci, na virada para os anos 90, os dois primeiros jovens “liberais”. Observei-os como aves raras, e os achei mais cultos e menos dogmáticos do que quase todos os meus amigos da “esquerda”. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Percebi que a doutrinação, na universidade, havia produzido uma limitação intelectual importante, a toda uma geração. E que era preciso recuperar o tempo perdido. Este mundo explodiu em algum momento, na virada para o século XXI. O fez por muitas razões. A queda do muro, o fim da guerra fria, a abertura comercial e a redução da pobreza global. O aumento da informação sobre o que dava certo, ou não, em matéria econômica. Alguém pode dizer que tudo isto já era sabido uma década antes. Mas as coisas demoram a chegar por aqui, e hegemonia cultural supõe um processo lento de sedimentação. Os intelectuais fizeram a sua parte. Seja organizados em think tanks, como o instituto liberal, criado por Donald Stewart Jr, no início dos anos 80, seja atuando de modo independente. Funcionou, para o lado contrário, o mesmo enredo descrito por Schwarz para a ascensão da esquerda, nos anos 50 e 60, quando ela, ao mesmo tempo que lamentava seu “confinamento e a sua impotência”, foi “estudando, ensinando, editando, filmando, falando etc., e sem perceber contribuíra para a criação de uma geração maciçamente anticapitalista”. O novo “lado contrário”, não obstante, é plural. Move-se por valores ora republicanos, ora conservadores; ora com vezo social-democrata, ora liberal. Qualquer definição tende a deixar escapar sua diversidade. Decisivo, neste percurso, é o efeito da internet. A hegemonia intelectual da esquerda dependia do seu controle sobre instituições. Universidades, escolas, instituições culturais. Sobre órgãos da igreja, redação de jornais e diretórios estudantis. E, por óbvio, sua eficiência brutalmente maior na ação partidária. A internet explodiu este mundo relativamente fechado. O poder da palavra se diluiu, ou melhor, disseminou-se pelo tecido social. Foi a via de expressão de uma contra-hegemonia. No começo bastante tímida, feita como guerra de foco, de blogs, artigos de opinião, tradução de literatura “não alinhada”, de corte liberal, antes rarefeita. Da presença cada vez maior no debate de ideias, em todos os níveis. A eleição de Lula, em 2002, acelerou este processo. Não contente em simplesmente ser governo, o PT fez algo que não se via, no Brasil, desde o ciclo militar: propôs uma narrativa sobre o Brasil. Uma narrativa escludente, que levou a lógica do partido para dentro do Estado. Lula surge como divisor de aguas. Demiurgo do novo país, voltado para os “de baixo”. Dai o mantra “nunca antes neste país”. Em uma sociedade plural, era previsível que esta narrativa produzisse reação. E é ela que tem dado o tom de nossa guerra cultural. Engana-se quem atribui a oposição ao petismo à aversão da classe média à redução da pobreza, no País. A reação diz respeito à toxina ideológica. Numa expressão, faltou grandeza aos novos donos do poder. Ao invés da afirmação de consensos, a aposta no conflito. Como escutei de um observador arguto, tempos atrás, tipos como Bolsonaro são, em boa medida, produtos da crispação política produzida pelo petismo. Ocorreu o mesmo no debate entre liberais e conservadores, na era Bush e, em menor escala, no governo de Obama. Cada povo tem o Tea Party que merece. A guerra cultural se diferencia do debate comum, no dia a dia das democracias. O debate se torna grandiloquente. Cada questão é vista como dizendo respeita a um “projeto de país”, ou a “modelos de sociedade”. Direitos LGBT? querem destruir a família…Reúnem-se partidos de esquerda? estratégia do comunismo internacional…Investiga-se o caixa dois na campanha da Presidente? o lacerdismo golpista…Redução da maioridade penal? querem criminalizar jovens negros e pardos. A guerra cultural se instala quando falta um consenso básico em torno de valores, na sociedade. Um dos elementos definidores de nossa “democracia instável”, na precisa definição do nosso sistema político, feita pelo cientista político Francisco Ferraz (em seu livro recente, com o sugestivo título: Brasil: cultura política de uma democracia mal resolvida). É

A esquerda precisa fazer as pazes com a economia

Demétrio Magnoli escreveu um artigo, dias desses, sugerindo que a presidente Dilma aproveite o tempo livre pós- impeachment para refletir sobre seus erros. A sugestão é boa. A primavera logo chega, e nada melhor do que pedalar à beira do Guaíba, em Porto Alegre, refletindo sobre os próprios equívocos. Já fiz coisa parecida, confesso, no pior do inverno gaúcho. Não creio, porém, que Dilma fará nada disso. É uma mulher de muitas certezas, como aliás parecem ser as pessoas que a cercam. Pessoas que lhe entregam flores, por onde chega, que carregam sua imagem de guerrilheira, ainda jovem, à frente de um inquérito militar. E tem o Chico a lhe dar razão, não é mesmo? Por que ela faria autocrítica? Alguém que resistiu à tortura e superou uma doença difícil? Nem pensar. Se alguma coisa deu errada no seu governo, não foi culpa dela. Seu novo mantra já está definido: voltaremos. Dilma voltará como um personagem secundário nos livros de história. Na política real, é carta fora do baralho. A questão que me parece relevante diz respeito ao destino do PT. O partido prosseguirá relevante na política brasileira? Ninguém tem boa de cristal para saber se Lula irá ou não sobreviver à Lava Jato. Lula tenta derrotar a justiça e o Juiz Sérgio Moro fazendo política. É possível que vença a parada. Se vencer, o PT ainda terá o maior líder político do País. Se perder, o PT sofrerá uma diáspora de quadros, mas ainda será um partido relevante no contexto da esquerda brasileira. A pergunta correta a fazer, é: O PT reconhecerá os seus erros? De um modo mais amplo, a esquerda brasileira é capaz de revisar posições e se reinventar? Ok, estamos muito em cima dos fatos, há cicatrizes, ninguém gosta de perder o poder assim desse jeito. A turma quebrou umas paradas de ônibus, na Paulista, depredou a sede do PMDB, em Porto Alegre, chamou todo mundo de golpista, canalhas e outras mesmices. Mas depois que a raiva passar, a esquerda vai mudar o disco e fazer uma autocrítica? Será capaz de se reinventar? Acho que isto seria ótimo para a própria esquerda, para o PT, e principalmente para nossa democracia. Mas não acredito, infelizmente. Estamos falando de pessoas treinadas para entender a verdade como um “campo de luta”. Como coisa que se “constrói”. Falamos de gente que anda do lado certo da história, para quem a dúvida é uma forma por vezes sutis de traição. De qualquer modo, me arrisco a dar algumas sugestões. Uma delas é o pessoal aproveitar o tempo livre e prestar atenção a coisas novas que andam sendo ditas neste Brasil cansado de passado. Uma delas li em um belo artigo do Professor Celso de Barros, do IPEA, dias atrás. Sua tese é a de que o PT e a esquerda devem fazer as pazes com a economia. Se a ideia é dar a volta por cima e algum dia voltar ao poder, é preciso que a esquerda faça uma ampla revisão de sua visão sobre a economia de mercado e como se nela se encaixa os interesses dos mais pobres. Barros parece acreditar que é possível abrir a cabeça da esquerda. Convence-la de que não é a negação da racionalidade econômica que define o sentido de uma esquerda contemporânea. Que ela se define justamente por compatibilizar a racionalidade econômica com políticas de “distribuição de renda e oportunidades”. Barros sugere uma visão “agnóstica” sobre política econômica: “o que funcionar, funcionou”. Diz que responsabilidade fiscal deveria ser um valor especialmente caro para quem quer um estado forte e ativo. Sugere abandonar a aversão congênita à privatização e outras bobagens. Como a ideia de achar que toda política de austeridade é sempre contra os mais pobres, ou que todo aumento de juros é sempre uma concessão ao “rentismo”. A tentativa de sofisticar um pouco a esquerda é generosa, mas não imagino que produza resultados. Não consigo imaginar um congresso do PT aprovando resoluções sobre “manter o equilíbrio das contas públicas, corrigir o déficit estrutural da previdência, oferecer previsibilidade ao mercado, inflação no centro da meta” e coisas assim. Seria ótimo para nossa democracia ter uma esquerda desse calibre. Em alguma medida, ela existe, muito tímida, espalhada pelo PSDB, PMDB, PPS, PSB, REDE. O ponto é que ela é minoritária no petismo e seus aliados. Ideias desse tipo estiveram presentes na equipe econômica do Ministro Palocci, no primeiro governo Lula. Equipe de alto padrão, afinada com o que se poderia esperar de uma esquerda moderna. O ponto é que vivíamos uma época especial. Um ciclo de expansão da economia global, boom das commodites, com os frutos de um País que havia passado pelo ciclo de reformas dos anos 90. O PT e sua base sindical toparia uma política de rigor fiscal em tempos difíceis? As evidências não parecem favorecer muito esta hipótese. Se a esquerda quiser de fato se reinventar, dou uma sugestão: invistam algum tempo, de cabeça aberta, observando a experiência internacional. Vejam onde isto aconteceu. Há exemplos por toda parte. Em todos eles há o elemento “agnóstico”. A capacidade de dar um chega pra lá na ortodoxia e observar o mundo a partir de dados, evidências e boa dose de bom senso. Observem, por exemplo, o que aconteceu com a esquerda chilena, sob a liderança de Ricardo Lagos e sua Concertación. Lagos consolidou a democracia chilena ao mesmo tempo que soube preservar as conquistas da liberalização econômica, tornando o Chile um raro caso de sucesso econômico na América Latina; observem Vaclav Ravel, o poeta-estadista do Lanterna Mágica, no coração de Praga, com sua revolução de veludo e a formação da República Tcheca; observem ainda Mandela e sua imensa capacidade de esquecer. De construir consensos onde só se imaginava lugar para o de revanchismo. E de mudar, adotando uma visão liberal da economia que ajudou a África do Sul a crescer aceleradamente nos anos pós-apartheid. Acertar as contas com a economia, porém, é a apenas uma parte do caminho para uma nova esquerda.

O fim da era Vargas

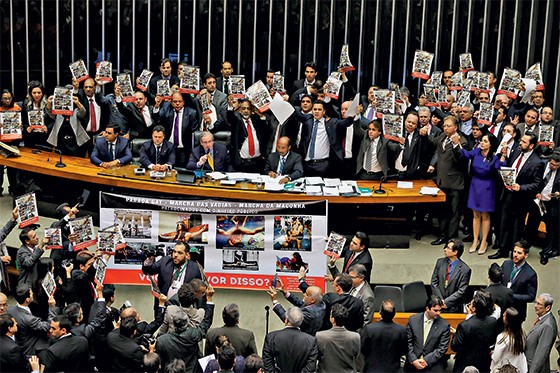

A era Vargas não termina, vai terminando. Fernando Henrique sugeriu ter feito uma parte do trabalho, com a quebra do monopólio do Petróleo; Itamar já havia dado um pequeno empurrão, com a privatização da Cia Siderúrgica Nacional; agora foi a vez de Michel Temer. Sua reforma altera uma centena de artigos da CLT, faz crescer a segurança jurídica no mundo do trabalho e cria modelos novos de contratação, como o trabalho intermitente. Seu lugar nos livros de história, goste-se ou não de suas mesóclises, está garantido. A reforma trabalhista é, em primeiro lugar, perfeitamente legítima. A CLT foi criada por decreto, em meio a uma ditadura. A atual reforma é produto da democracia, de um amplo debate e uma votação amplamente majoritária em um Congresso eleito. No dia da votação haviam duas ou três centenas de pessoas protestando à frente do Congresso. Tentou-se fechar uma via pública, em São Paulo, sem grande sucesso. Algumas senadoras tentaram uma performance, ocupando na marra a mesa do Senado por sete longas horas. Ninguém deu muita bola. Vamos lá: não se fez nenhuma revolução. Ninguém mexeu no que se habituou chamar de “direitos fundamentais do trabalhador”, como o salário mínimo, seguro-desemprego ou o 13º salário. A lista de direitos está toda lá, chancelada pela reforma e não passíveis de negociação coletiva. Ninguém fez o País voltar aos “tempos da escravidão”, como se escutou de gente bacana nos debates da semana. O que esteve realmente em jogo, nesta reforma, foi um pequeno passo em um caminho que não termina: o ajuste de instituições velhas a novas tecnologias. E ao aprendizado da vida. Quando Getúlio Vargas assinou a CLT, em 1943, dois terços da população vivia no campo e 55% dos brasileiros eram analfabetos. Fazia sentido uma legislação rígida e ultra protetora? Cada um pode julgar. Em 2017, em um país 85% urbano, com acesso universal à educação, e em meio a uma revolução tecnológica, faz sentido seguir com a mesma rigidez? Alguém ainda acha que ainda cabe ao Estado regular o tempo de almoço ou a distribuição dos dias de férias dos funcionários das empresas? A reforma não retira o Estado-tutor de cena, no Brasil, mas abre espaços para que empregados e empregados atuem com um pouco mais de autonomia. Há riscos, por óbvio, neste processo. O que irá contar como “remuneração de qualquer natureza” para o trabalho no campo, em regiões mais pobres e isoladas no País? Em que circunstâncias um “médico de confiança” dará um atestado para que a gestante possa trabalhar em locais de “insalubridade média”? Em situações extremas, falar em “livre negociação” pode não passar de um truque retórico. Daí a necessidade de regras e da vigilância social. O ponto é que não há evidências de que uma legislação rígida, como a que temos hoje, efetivamente proteja aos mais pobres. Conforme observou o economista José Márcio Camargo, 60% dos trabalhadores na faixa dos 20% mais pobres atuam na informalidade. “A CLT exclui os mais pobres”, diz o economista. Talvez por isso não se tenha visto ninguém nas ruas em sua defesa, nesses meses todos. A CLT se tornou, desde há muito, um exemplo acabado do argumento das “consequências indesejadas”. O termo foi popularizado pelo sociólogo americano Robert Merton, e diz o seguinte: uma regra pode ser muito generosa, na teoria, mas produzir, na prática, péssimos resultados. A CLT obrigava as empresas a contar como hora trabalhada o tempo de transporte oferecido aos funcionários. Na prática? Corta-se a oferta de transporte. Exemplos não faltam: empresas que não contratam serviços de firmas individuais ou trabalhadores autônomos, ou mesmo proíbem o home-office, com medo de configurar vínculo trabalhista. Viramos o País da “proteção de papel”, na feliz expressão do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho. A reforma, no fundo, é um passo ainda tímido em um terreno nebuloso da vida pública brasileira: o da liberdade individual. Talvez pela formação ibérica ou pela raiz tupi-guarani, o fato é que a liberdade “econômica” tem funcionado como uma espécie de não-valor em nossa cultura política. Temos sido um País viciado em razões de “utilidade”: queremos saber se novas leis trazem desenvolvimento ou geram empregos. Ou qualquer coisa que possa ser vista como “objetiva” em uma reunião de gente grande, em Brasília. Dessa vez a conversa foi diferente. A lei caminha na direção contrária da tradição. Ela fala em liberdade para contratos “não contínuos”, para o sujeito negociar seu banco de horas e decidir se paga ou não o sindicato. Alguma coisa mudou, ou anda mudando, em Pindorama. É evidente que ainda estamos diante de uma legislação imensamente paternalista. Ainda achamos crucial que a lei diga caber ao funcionário a “higienização” de seu uniforme de trabalho, ou coisas de gosto metafísico, como a permissão de dividir as férias em três pedaços, “sendo um deles não inferior a quatorze dias corridos”. Curioso é observar que a reforma oferece um pouco mais de liberdade para negociar contratos para os brasileiros que recebem mais de R$11.052,62 por mês e tem curso superior. A ideia é proteger os mais fracos tirando deles a liberdade para negociar. Cada um faça o seu juízo sobre isto. Tempos atrás li uma entrevista do ex-Presidente da FGV, Luís Simões Lopes, homem de confiança de Vargas e criador do antigo DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público. Na entrevista, ele chama a ditadura do Estado Novo de “recesso parlamentar” e mostra como foi possível, graças ao estado de exceção, modernizar o Estado brasileiro. “Os políticos”, diz, nunca pensam no futuro do País, só em seus votos”. O vezo autoritário parece ecoar do fundo da história republicana. Na democracia, é inexorável, os políticos farão a festa. A tese foi retomada em grande estilo no ciclo militar de 64. O curioso é que muita gente boa, em nossa historiografia, comprou esta ideia vaga. O autoritarismo, desde ao menos os anos 30, teria sido o preço a pagar pela modernização do País.. Com Júlio Prestes estaríamos condenados a uma eterna república velha, como num museu de

Lula em quatro estações

Em abril de 2009 Lula era “o cara”, o político mais popular do planeta, na frase de Barack Obama em uma reunião londrina do G20. Obama estava certo. Nos dois anos que se seguiram, Lula atinge a consagração política. A revista Time o escolhe o líder mais influente do mundo e ele conclui o governo com 83% de aprovação. Passados alguns anos, as coisas mudaram. Uma densa neblina paira sobre sua biografia. Seu legado é posto em cheque, e o futuro incerto. Defini-lo, longe da paixão dos dias, é tarefa para os historiadores. Mas vale tentar capturar suas mutações, ao longo do tempo. Com algum risco e leveza, tentar contar a história de Lula em suas quatro estações. Primeira estação A história de Lula diz muito da saga brasileira no século XX. O filho do sertanejo que sai de Caetés, no interior de Pernambuco, rumo ao litoral paulista com a mãe, Dona Lindu, mais oito irmãos. História de desalento e da vida que se renova. Do guri que cuida da vida, na Vila Carioca, que engraxa sapato e vende tapioca. E que um dia dá a virada. Vai cursar o Senai. Vira torneiro mecânico. O especialista da família. E vai trabalhar como metalúrgico no ABC. Lula podia ter feito carreira na fábrica e tocado sua vida operária, mas no final dos anos 60 começa a frequentar o sindicato. Diz-se que foi pela mão do irmão, Frei Chico, então ligado ao partido comunista. À época trabalha na Aços Villares. Não é um tipo ideológico, nem ligado à política. Faz carreira por dentro da máquina sindical oficial. Em 1972, recusa concorrer à presidência do sindicato pela oposição. Prefere ficar ao lado de Paulo Vidal, o presidente consentido pela estrutura de poder. É eleito primeiro secretário e responsável pela caixa de aposentadoria. Devagarinho vai virando o Lula, o cara boa praça que joga bola e bebe com a peonada. Um dia aparece lá no sindicato uma moça bonita com um filho para criar. É Marisa Letícia, a galega, viúva de um motorista de taxi de São Bernardo. Será a mulher de Lula durante 42 anos, até sofrer um AVC e falecer no inicio deste ano. Lula soube se reinventar, após 1975, quando assume a presidência do Sindicato. Com seis meses de mandato, faz uma viagem ao Japão e na volta fica sabendo da prisão de Frei Chico. Anos depois, Lula dirá que aquele foi um momento de virada. Diz que perdeu o medo. Acrescentou um elemento político a seu discurso. O fato é que os três anos que se seguiram mudaram não apenas a trajetória de Lula, mas do sindicalismo brasileiro. Foram três campanhas salariais, nos meses de maio de 1978, 79 e 80. Em 1979 Lula permanece preso por 31 dias, período no qual lhe é permitido visitar a mãe, no hospital, e logo ir a seu enterro. A prisão é um ponto de inflexão. Acrescenta um elemento dramático a sua trajetória e afirma a independência do chamado “novo sindicalismo”. Lula completa sua primeira estação. As imagens da massa operária em silêncio, no estádio de Vila Euclides, sob a batuta mágica do filho de Dona Lindu, haviam criado o mito. O Lula da primeira estação emerge no contexto do divórcio entre Estado e sociedade produzida pelos militares, no Brasil dos anos 60 e 70. O ciclo militar fez da estrutura sindical brasileira uma máquina burocrática distante da tradicional influência dos comunistas e trabalhistas. Lula não carrega a “herança de 68”, nem recebeu formação teórica de esquerda. Ele surge no espaço vazio, “por dentro” e ao mesmo tempo crítico do sindicalismo oficial e do imposto sindical, defendendo uma relação ganha-ganha entre capital e trabalho. Em 1978 ainda chama o golpe de 64 de “revolução” e critica o velho movimento sindical por fazer muita politicagem. Critica os intelectuais e diz que os estudantes “serão os patrões de amanhã”. Lula é o líder que convida o governador arenista Paulo Egydio para sua posse, que negocia com o governo e conversa de igual para igual com a elite empresarial. É respeitado pelo sistema e surge, aos olhos dos arquitetos da transição, como uma liderança alternativa ao Brizolismo. Segunda estação No final dos anos 70, Lula lidera o movimento de criação do PT. No mês de julho de 1978, em um encontro de petroleiros na Bahia, diz que “havia chegado a hora” dos trabalhadores formarem seu próprio partido. Lula é intuitivo. O País vivia tempos de abertura, a campanha pela anistia tomava corpo e se anunciava a reforma partidária. Lula percebeu o espaço para a formação de um novo partido. Sua base? Não apenas a liderança do novo sindicalismo mas um leque difuso de grupos marxistas, intelectuais acadêmicos, comunidades de base da igreja, movimentos comunitários e de estudantes. Depois de uma década e meia de poder militar, era brutal a hegemonia da esquerda nas universidades e na sociedade civil brasileira. O ciclo militar estigmatizaria por muito tempo a ideia de uma “direita” política. Antônio Candido, em seu Direito à literatura, de 1988, registra o fenômeno, observando ser raro, naqueles anos, encontrar algum político ou empresário que arriscasse se definir como conservador. E arremata: são todos “invariavelmente de centro, até de centro-esquerda, inclusive os francamente reacionários”. Lula percebe o momento. É sua segunda estação. Antes crítico da politização dos sindicatos, Lula lidera a tomada da máquina sindical pela esquerda; avesso à partidarização do movimento social, torna-se ele mesmo seu protagonista; cético com o movimento estudantil, surge como sua referência. De um líder pragmático e aberto ao diálogo capital-trabalho, submerge à lógica fácil do “conflito de classes” e à retórica difusa da “construção do socialismo”. O PT da primeira década usou e abusou da palavra “socialismo”, que depois morreu à mingua. Na vida real, seu foco sempre foi a ocupação de estruturas de poder. A máquina, o sindicato, o imposto, o diretório, o parlamento, o governo. Um tipo particular de patrimonialismo regado a ideologia e grandes palavras. Os documentos do partido falavam em “estatizar os bancos” e “romper