Trudeau e a democracia incapaz de aprender

O Canadá terá eleições daqui a algumas semanas e o primeiro-ministro, Justin Trudeau, encara um enorme problema. Os fatos são conhecidos. Duas décadas atrás, em festas à fantasia, ele costumava fazer “blackface”. Em uma delas, fantasiou-se de Aladin; em outra, surge com uma cabeleira negra e o rosto pintado, mostrando a língua. As imagens caíram como uma bomba sobre a política canadense, e o problema está longe de ser resolvido. Trudeau constituiu sua figura pública como a mais genuína expressão do Canadá multicultural. O homem feminista, progressista e campeão do politicamente correto. Por óbvio, não faz sentido associar Trudeau a políticas discriminatórias. Mas as imagens estão lá. Trudeau pediu desculpas ao país e disse que não se lembrava exatamente quantas vezes havia pintado o rosto de negro. Não dá pra saber como o eleitorado canadense irá reagir a tudo isso, nas eleições. Mas este não é o ponto. O interessante é perguntar o que este episódio tem a nos ensinar sobre o mundo político e a democracia, nos dias que correm. A primeira lição me faz recordar do professor Anthony Appiah e seu argumento sobre as revoluções morais. Assim como a escravidão, em algum momento no início do século 19, na Inglaterra, e a prática dos duelos, tempos depois, tornaram-se moralmente intoleráveis, o mesmo ocorre, em um ritmo possivelmente muito mais acelerado, com o deboche de traço racial. No espaço de apenas uma geração, que vai da juventude à maturidade de Trudeau, move-se a fronteira entre o desculpável e o inaceitável. Trudeau diz que não sabia do traço racista do “blackface”. É possível. Como bem disse João Pereira Coutinho, é razoável dar a ele o benefício da dúvida. A maioria das pessoas não agirá assim. Coutinho é um intelectual liberal e tolerante. O mundo de hoje anda povoado por pequenos Torquemadas. Para boa parte deles, o julgamento de Trudeau já está feito. Surge aqui um ponto intrigante: é razoável julgar o passado a partir dos padrões e da régua moral da época atual? Julgar Monteiro Lobato por seu jeito de tratar Tia Nastácia? Ou os Trapalhões, pelas piadas com o Mussum? Seria preciso limpar a cultura de toda esta impureza. Proibir sua veiculação, retirar das bibliotecas, reescrever tudo com as palavras adequadas, e fazer isso a cada novo ciclo moral? Estas questões ganharam escala na democracia atual. A conexão digital fez com que todos passássemos, subitamente, a viver juntos, e criou um universo algo assustador de vigilância coletiva. Em parte, é disso que trata o politicamente correto: a lógica da regra democrática sobre a expressão individual. Sobre os usos da linguagem, o humor, o jeito de vestir. Qualquer coisa que se mova, possa ferir a sensibilidade alheia e ganhe dimensão pública. O universo digital criou um problema a mais: um ecossistema em que toda informação é guardada e nos assombra, dia após dia. Uma grande máquina de não esquecimento. É assim que retorna, eleição após eleição, a fala infeliz de Lula sobre Pelotas (RS), quase duas décadas atrás, e os exemplos poderiam ser muitos. Com Trudeau não é diferente. Antes que alguém julgue se isso é bom ou ruim, digo que é apenas o novo normal da democracia digital. Toneladas de informação fora de contexto, acertos ou erros, informação irrelevante sobre qualquer assunto. Nietzsche definia o esquecimento como uma condição para a renovação da vida. A faculdade que nos permite limpar o terreno e começar de novo. Nossa democracia vai na direção oposta. Funciona como um imenso terreno baldio em que nada se joga fora, e cada passo à frente nos atira de volta ao passado. Confesso não ter uma solução para o caso Trudeau, mas me permito lembrar de uma história. Em um dia de julho de 2009, Henry Louis Gates, professor negro de Harvard, chegou em casa e percebeu que havia esquecido as chaves. Quando arrombava a própria porta para entrar, foi preso pelo policial branco James Crowley. O caso tinha evidentes conotações raciais e ganhou repercussão nacional. Antes que tudo virasse um choque retórico e jurídico, o recém empossado presidente Obama convidou a ambos, Gates e Crowley, para uma amigável cerveja nos jardins da Casa Branca, onde poderiam discutir o assunto e entender o que havia acontecido. Para que tudo aquilo não virasse mais um episódio banal da guerra racial americana, mas uma chance de aprender alguma coisa. E foi assim que aconteceu. O gesto de Obama é um ponto suspenso no vazio de um mundo que, mesmo fazendo com que todos vivam súbita e intensamente juntos, parece ter perdido o gosto de dialogar e aprender. Fernando Schüler Professor do Insper e curador do projeto Fronteiras do Pensamento. Foi diretor da Fundação Iberê Camargo.

Ruy e a passeata dos insensatos

Em tempos de fúria, passou um tanto despercebida uma decisão do decano do STF, ministro Celso de Mello, na última semana. Ocorre que um desses grupos muito estranhos que andam por aí, e não é de hoje, marcou uma passeata em Brasília, na qual prometiam “dar cabo à apatia estabelecida no país e representada pela cada maldita do STF, com seus 11 gânsteres”. E por aí afora. O líder do PT na Câmara dos Deputados acionou o Supremo pedindo que a passeata fosse proibida e os envolvidos presos. O ministro Celso de Mello negou o pedido. Orientou o parlamentar a procurar o Ministério Público, se desejasse, mas o importante veio depois, quando enfrentou o tema delicado do direito de reunião e de expressão em um país marcado pela polarização quase doentia. A posição do ministro é clara: não cabe a uma República que se dê ao respeito a “proibição estatal do dissenso”. Pluralismo político é um valor fundamental na democracia e o direito à livre expressão de ideias é garantido pela Constituição. Seu raciocínio volta a abril de 1919, quando Ruy Barbosa foi conduzido por uma massa popular até o teatro Politeama, em Salvador, e só pôde fazer o seu comício amparado por um habeas corpus dado pelo STF, relatado por Edmundo Lins. Ruy foi saudado nas ruas de Salvador como “o maior dos brasileiros” e não haveria muita dúvida sobre seu direito de fazer uso da palavra. A pergunta crucial, um século depois, é bem mais complicada: o direito à palavra de ideias autoritárias e desprezíveis, como a tese de “fechar o Supremo”, também deveria ser protegido pelas leis da República? Celso de Mello sinaliza uma resposta. Ela vem da expressão clássica do juiz da Suprema Corte americana Oliver Holmes: liberdade de pensamento não é feita para aqueles com os quais concordamos, mas para “aqueles que odiamos”. O princípio é indispensável em uma sociedade pluralista, fundada na imparcialidade do Estado, mas ainda não resolve a questão. O ponto central continua em aberto: quais seriam os limites para as “ideias que odiamos”? Ideias que atentem contra os próprios fundamentos da República e da democracia, por exemplo, estariam incluídos? Karl Popper deu uma resposta negativa, ainda que bastante genérica, a esta pergunta. Marcado pela ascensão do ódio, no processo que levaria à Grande Guerra, Popper formulou o seu “paradoxo da tolerância”: temos direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. A ideia é elegante, tanto quando a regra de Holmes, mas de difícil aplicação. Como transformar o Estado em juiz do que são ou deixam de ser ideias intolerantes? A Constituição de 1946 incluía um dispositivo proibindo partidos que contrariassem o regime democrático, e isto serviu de base para fechar o PCB. Os americanos resolveram esta questão, na tradição da Primeira Emenda, fazendo uma distinção entre a defesa genérica de ideias odiosas ou contrárias à lei e o discurso que leva claramente a uma “ação iminente e ilícita”. No Brasil, diria que esta é uma questão em aberto. No conhecido caso Ellwanger, que julgava a concessão de habeas corpus a um autor revisionista e antissemita, o STF decidiu negativamente. Marco Aurélio Mello claramente defendeu a distinção entre a defesa de uma tese e a chamada à ação, mas foi vencido. Confesso não ter uma resposta cabal a esta questão. Intuo que nossa Suprema Corte logo se debruçará sobre o tema desses movimentos que desafiam a democracia e nos quais parece haver de tudo. Gente defendendo ideias sem nenhum cabimento e gente instigando a ação antidemocrática, em geral no mundo do faz de conta. Neste mundo confuso, é bom ler a decisão de Celso de Mello. Ao citar Ruy Barbosa para tratar da passeata dos insensatos, ele nos lembra que a liberdade frequentemente se faz garantindo o direito aos piores, de modo que todos os demais estejam da mesma forma protegidos pelo direito. Fernando Schüler Professor do Insper e curador do projeto Fronteiras do Pensamento. Foi diretor da Fundação Iberê Camargo. (pubicado na Folha de São Paulo, em 14 de maio 2020)

Escolas melhores para os mais pobres

A Prefeitura de Porto Alegre fechou uma parceria com a Escola Aldeia Lumiar, instituição privada, sem fins lucrativos, que segue o método inovador trazido ao Brasil pelo empresário Ricardo Semler. O governo irá pagar um valor por aluno inferior ao do sistema estatal e as crianças vão estudar em turno integral numa escola de qualidade, até então acessível a famílias de maior renda. A iniciativa marca uma ruptura. Ela sinaliza um novo caminho para a educação brasileira, que responde a uma pergunta muito simples: por que nossas crianças mais pobres não podem estudar nas mesmas escolas em que estudam os alunos de classe média e os mais ricos? Por que elas não podem estudar em escolas inovadoras, tradicionais, construtivistas, Montessori, Waldorf, escolas livres, escolas laicas ou confessionais, pautadas pela qualidade, num ambiente de diversidade, a partir da escolha das famílias, exatamente como acontece com quem tem recursos para pagar? De fato, elas podem. O Brasil tem legislação para isso e o que falta é romper com a inércia do nosso debate educacional. Romper com a velha ideia brasileira de que, para que um direito seja assegurado aos cidadãos, o Estado deve prover diretamente o serviço. Não deve. O Estado, no Brasil, não é bom provedor de serviços, ainda que possa ser um bom regulador. É ilusão imaginar que a simples troca de modelo irá resolver os problemas da educação. O ponto é permitir que se avance de um sistema estatal rígido para um sistema flexível, em que gestores de baixo rendimento possam ser substituídos. Em nosso modelo estatal, o que o governo faz quando uma escola funciona mal? Fecha? Demite os diretores? Revoluciona a gestão? Nada disso. Em regra, o governo tem muito pouco ou nada a fazer. Empurra com a barriga, e todos sabemos quem termina pagando a conta. Se observamos os dados do Pisa, descobriremos o seguinte: nossos alunos de escolas privadas têm nota próxima à dos Estados Unidos, enquanto alunos do sistema estatal ficam nas últimas posições. Os dados são claros: não há crise na educação brasileira, mas na oferta da educação estatal. De um modo geral, é a crise do Estado, da instabilidade política crônica e da burocracia pública que empurramos para as costas dos mais pobres. Muitos insistem que os alunos não aprendem porque são pobres. Contaria a condição social e o grau de instrução dos pais. Isso não passa de um tipo vulgar de falácia da correlação. Alunos mais pobres têm desempenho mais fraco não porque são pobres, mas porque são obrigados a estudar em escolas de menor qualidade. A condição socioeconômica pesa na aprendizagem, mas não define os seus resultados. Afinal, é exatamente para isso que existe a escola. Para superar a exclusão e não se render a ela. Os dados do Pisa revelam o seguinte: a nota dos alunos de escolas públicas cujos pais têm apenas o ensino fundamental é 373; seus pares de escolas privadas alcançam uma média de 437. A mesma distância se mantém nas demais faixas de escolaridade dos pais. Alunos de escolas particulares com pais no ensino fundamental têm média 58 pontos superior à dos alunos de escolas públicas com pais formados na faculdade. Os dados mostram que a formação dos pais pesa, mas não define o sucesso. O fator decisivo é a qualidade da escola. Ótima notícia, pois é esse o fator que está a nosso alcance mudar. Não há nenhuma dificuldade em saber por que boas escolas contratadas no setor privado podem ser mais eficientes. Como apontou o professor Naercio Menezes, do Insper, nesta Folha, “elas têm maior autonomia, podem contratar e demitir professores, pagar salários diferenciados para os melhores, variar o tamanho da classe e introduzir inovações na gestão”. Não há mistério algum nisso. Quem tem recursos para colocar os filhos em boas escolas privadas sabe disso há muito tempo. O desafio é fazer o óbvio valer também para o setor público. O Brasil se encontra numa encruzilhada. Estamos revendo as regras do Fundeb e o modelo de financiamento da educação. A questão é romper com o monopólio estatal no uso dos recursos. Permitir que estados e municípios possam definir, a partir de sua realidade, a melhor forma de gerenciar a educação. Isso nada mais é do que fazer valer o estabelecido no artigo 213 da Constituição Brasileira, que equipara as redes estatais a escolas confessionais, filantrópicas e comunitárias. Trata-se de um manifesto de igualdade, feito em nome dos mais pobres. Um direito que vem sendo sistematicamente esquecido no Brasil e que nos exige apenas um pouco de bom senso e coragem para resgatar. Fernando Schüler Professor do Insper e curador do projeto Fronteiras do Pensamento. Foi diretor da Fundação Iberê Camargo. (publicado originalmente na Folha de São Paulo)

O ódio é filho da pretensão de verdade

Haters são tipos antigos. Ainda lembro da leitura de Robert Darnton e seu belo “O Diabo na Água Benta”, contando a história dos caluniadores profissionais na França do século 18. Muitos viviam no exílio, em torno da Grub Street e no submundo literário londrino, fazendo fluir a partir daí uma rede sórdida de libelos e panfletos que está na raiz da moderna imprensa sensacionalista. No mundo atual tudo se vulgarizou. A difamação virou arroz com feijão, em especial no ambiente tóxico das redes sociais. Pesquisa conduzida pelo Pew Reseach Center mostra que 41% das pessoas já sofreram algum tipo de bullying digital e que a orientação política é, de longe, o maior motivo. A disseminação do ódio fez do hater um tipo banal. Pode ser aquele primo distante que você encontrava em uma festa de fim de ano, e numa manhã qualquer encontra desejando a morte de algum desafeto político, no facebook. Ou pode ser aquele poeta suave que você conheceu anos atrás, e num belo dia lhe faz um ataque racista na internet, por uma razão qualquer. Diria que haterismo é um tipo vulgar de absolutista moral. Jonathan Haidt e Greg Lukianoff mostraram isso em seu “The Coddling of American Mind”. O sujeito percebe a vida como uma luta entre o bem e o mal, a verdade e o erro, e tem a certeza idiota que representa o primeiro time. Vem daí, em última instância, seu direito de julgar e ofender. O hater é, em regra, um covarde. Seu primeiro esconderijo é o anonimato. Isso vem de longe mas ganhou escala infinita no mundo digital. Outro esconderijo é a irrelevância. Agride porque tem pouco a perder. Ninguém lhe dará muita bola nem lhe cobrará nada. Ainda outro esconderijo é a tribo. Ele fala para a tribo, para os especialistas na própria opinião. Vive numa banheira morna de viés de confirmação. Haters não pertencem a esta ou àquela ideologia. No Brasil de hoje, é uma experiência antropológica interessante visitar grupos de radicais governistas e antigovernistas e ver como o haterismo se comporta. Em ambos, o sistema está prestes a ruir. A divergência é para que lado. A linguagem é surpreendentemente parecida. Os palavrões variam, mas são sempre abundantes. Há alusões a animais (gado, jumento) e à tediosa terminologia do século 20 (comunistas, fascistas, neoliberais). Como previsível, ambos os grupos consideram que a barbárie e o fim da linha ficam sempre do outro lado. A partir daí vale tudo. Sua expressão mais comum é a falácia ad hominem, atestado claro de que alguém não dispõe de argumento nenhum. Ela pode variar de um simples palavrão até um “textão” em que a ofensa vem travestida de palavrório acadêmico. Seu fio condutor é sempre o mesmo: o foco é agredir, diminuir, ridicularizar o oponente, não refutar seus argumentos Há uma ampla literatura sobre as raízes do haterismo na psicologia humana. Uma boa referência é o livro de Hugo Mercier e Dan Sperber, “The Enigma of Reason”. Sua tese diz que a mente humana evoluiu para guerrear por ideias, para justificar nossas ações, conduzir a tribo e destruir a tribo do outro. O kantismo e sua racionalidade universalista, apelo à imparcialidade e à disciplina no “uso público da razão” seriam uma espécie de antinatureza. A razão iluminista pode expressar o que temos de melhor, mas é rara. Aqui no chão rondamos o estado de natureza. A internet, por fim, piorou tudo. Sua marca é a reação imediata e não reflexiva. No mundo pré-digital, as instituições produziam alguma moderação nas opiniões. Seu tempo era diferente e nos obrigava a filtros e a algum tempo de espera. Nas mídias sociais de hoje, muito antes de baixar a curva da raiva já tuitamos duas ou três vezes. Tudo em um ambiente de baixa empatia, destituído de pessoas de carne e osso, que olham na nossa cara, transpiram e com a qual podemos nos identificar. A internet funciona como uma imensa máquina de não esquecimento. O inferno de Nietzsche, feito da lembrança eterna de velhos ressentimentos. Estranho mundo em que os contextos mudam mas as imagens e palavras estão lá, congeladas no tempo. Cada gesto, cada erro ou acerto, tudo pronto a ser retirado do freezer ao sabor da raiva. No início dessa crise, escrevi que a raiva e a tribalização iriam crescer. As pessoas perderiam muito do contato pessoal e o país de cada um, pouco a pouco, se confundiria mais e mais com sua timeline. Talvez tenha exagerado, mas temo que não. Fernando Schüler (publicado originalmente na Folha de São Paulo. abril 2020)

A nova rebelião das massas

Luiz Felipe Pondé escreveu um artigo provocativo, dias atrás, e a certa altura se referiu a uma mulher com quem conversou em sua recente visita a China. Ela tem 30 anos e abriu um restaurante com o marido. Diz gostar de viver em um país seguro e estável, sem as confusões que enfrentam no dia a dia seus irmão de Hong Kong. Confusões típicas das democracias atuais. “A ideia que trocamos facilmente liberdade por estabilidade é fato”, diz Pondé. A frase é de um intelectual sabidamente cético em relação à crença iluminista no progresso moral e na fidelidade humana aos valores universais da liberdade e da democracia. Certo ou errado, ele tem um ponto. Se é verdade que a democracia liberal é um sistema vitorioso, no mundo moderno, também é verdade que ela vive um momento de mal-estar. E que o sucesso chinês, prometendo um sociedade aberta e de mercado, ainda que sem democracia, é de longe o maior desafio vivido em nossa época pelas democracia liberais. O Brasil é exemplo disso. Uma pesquisa internacional coordenada pelo professor Dominique Reynié, e divulgada recentemente, mostrou que 73% dos brasileiros concordariam com a ideia de um pouco mais de ordem, mesmo que ao custo de menos liberdade. O segundo maior percentual entre 42 países pesquisados. É evidente que não se sabe bem de que liberdades estamos falando. Os dados foram colhidos no momento em que o país vinha de uma enorme crise ética, radicalismo político, desemprego nas alturas e em meio a explosão da violência urbana. Parece plausível que exista uma demanda difusa por ordem. David Brooks se referiu a um fenômeno parecido, na democracia americana, sugerindo que as pessoas estão “exaustas” da confusão e da guerra política. Brooks vê dois campos em guerra. Simplificando, são os eleitores de Bernie Sanders e Jeremy Corbyn, mais jovens e presos às soluções tradicionais da esquerda, e os entusiastas de tipos como Trump, desejosos de um líder forte que restaure valores e ponha ordem na casa. Ambos alimentam uma leitura alarmista do mundo atual, tendem a apoiar programas irrealistas e possuem um vezo autoritário. Estão muito convencidos de que são os missionários do lado certo e esquecem que a democracia é basicamente um modo frágil de “resolver diferenças com pessoas de quem discordamos”. O pulo do gato é a ideia de que estes dois campos radicalizados formam uma minoria, na grande sociedade, mas são amplamente dominantes, no debate público. Haveria uma imensa maioria relativamente silenciosa e exausta do bate-boca politico e da sensação de permanente instabilidade e paralisia, que surge daí. Há muitas evidências, nesta direção. Se é verdade, como mostrou o Pew Research Center, que a distância entre as posições ideológicas dos grandes partidos americanos mais do que dobrou, desde os anos 90, também é verdade que se trata de um debate comandado por tribos entrincheiradas no universo das mídias sociais. Para estas pessoas, a política se tornou um tipo de entretenimento. Pensava nisso quando relia Ortega y Gasset e sua tese cruelmente atual sobre a “rebelião das massas”. A inédita erupção da multidão da cena pública. O homem-massa avesso ao comedimento, dono de uma autoconfiança vulgar, que fala sobre tudo “cego e surdo como é, impondo as suas opiniões”. Ortega y Gasset escreveu estas coisas nos anos vinte. Diria que vivemos hoje uma segunda rebelião das massas. A primeira levou, nos extremos, à barbárie. O destino da atual é incerto. O homem comum dispõe, agora, de um poder muito maior de fazer barulho. E novamente a democracia liberal se vê desafiada. Diferente de Pondé, tendo a cultivar um sereno otimismo iluminista. O tempo e o senso do ridículo irão esvaziar a fúria inútil das tribos digitais e voltaremos logo adiante a prestar atenção ao que diz a jovem empreendedora chinesa que meu amigo encontrou em Pequim. Ela ecoa, à distância, a maioria silenciosa imaginada por Brooks, que deseja apenas um pouco de ordem e previsibilidade para tocar a vida. Prestar atenção em sua exaustão é o melhor caminho para que muita gente não venha a se cansar, ali adiante, da própra democracia.

A dupla face do reacionarismo brasileiro

Há um duplo reacionarismo no debate brasileiro. O primeiro deles é de base cultural. Poderia chama-lo de “conservadorismo de costumes”, mas sempre que faço isso alguém lembra que o termo conservadorismo é mais amplo, que há a grande tradição de Burke a John Kekes. Não é disso que estamos falando. É algo bem mais caseiro. Não se trata de Oakeshott, mas de Marcelo Crivella. O “militante de sua nostalgia”, na frase de Mark Lilla. Aqui pelos trópicos, seu grande momento foi a censura à revista com o beijo gay, na Bienal do Livro. Luc Ferry criticou esta visão dizendo ser um absurdo supor que a natureza deva definir a ética. Perfeito. Hayek, e seu clássico “porque não sou um conservador”, ironizou a posição que aplaude a gradual evolução dos costumes, no tempo, mas decide que o raciocínio só vale para o passado. Em algum momento tudo deveria ser congelado. São críticas elegantes, que vão muito além do que merece o nosso conservadorismo de programa de auditório. Ele é legítimo e expressa a visão de uma parcela relevante do eleitorado, mas é um tigre sem dentes, no mundo real da política. Rodrigo Maia sequer coloca seus temas em pauta, no Congresso. O segundo reacionarismo brasileiro diz respeito ao estado e à economia. Ele tem apoios na academia, nos sindicatos e na intelectualidade bacana. Faz menos barulho, mas é mais efetivo. Seu mote é a defesa do corporativismo estatal. Observe-se bem: não se trata da defesa do Estado como instituição, ou do arcabouço institucional de direitos que protege o indivíduo e organiza a vida social. Trata-se de uma defesa da velha e arcaica máquina pública brasileira, fruto de nossa tradição autárquica e corporativa. Sua paixão são as autarquias e repartições públicas. O status quo de nossas escolas e hospitais estatais quebrados, dos quais todos que recursos, incluindo-se aí a elite pensante, fogem como o diabo da cruz. Sua pedra de toque é a rejeição de qualquer ideia de reforma do Estado. Foi assim nos anos 90, à época da Emenda 19 à Constituição e da criação das organizações sociais; foi assim com a lei de responsabilidade fiscal; foi assim mesmo quando Lula, em 2003, fez a mini-reforma a previdência com o apoio da oposição, do DEM e do PSDB. Mais recentemente foi assim com as reformas que o País fez a partir de 2016. A ridícula negação do déficit previdenciário, a defesa do velho imposto sindical. A lista é grande e conhecida. Sua última façanha é cruel: a recusa de que os estudantes possam fazer sua carteirinha pela internet, sem custos. Tudo para alimentar, ainda que parece risível, os cartórios do movimento estudantil oficial. Ninguém percebeu, entretidos que andamos com bobagem do dia, mas um episódio na última semana reuniu os dois reacionarismos brasileiros. O prefeito Crivella resolveu reestatizar os servidos de atenção à saúde, no Rio de Janeiro, extinguindo os contratos de gestão com as organizações sociais. A medida foi elogiada pelo PSOL. Encontro do Bispo com Marcelo Freixo, com tudo que tem direito. Engorda a máquina, abre concurso, põe o sistema sob o mando político. Tudo que soa “progressista” em dia de comício, mas inferniza a vida das pessoas comuns na segunda-feira pela manhã, na fila do posto de saúde. O próximo teste para a modernização brasileira é a reforma administrativa. As hesitações de Bolsonaro são previsíveis. Bolsonaro foi, no passado, uma síntese do reacionarismo brasileiro: conservador nos costumes, estatizante na economia. De uns anos pra cá se aproximou de posições liberais, ainda que parece sem sentido chama-lo de um político liberal. A reforma começou mal. Ela deveria ter sido apresentada logo após a aprovação da reforma da previdência. Não foi; deveria abranger não apenas os futuros servidores, mas também os atuais; deveria abranger todos os poderes, sem distinção, para ter força moral e capturar o apoio da sociedade. De qualquer modo, é uma reforma a ser feita. O debate sequer iniciou mas já milita no Congresso a frente em “defesa do serviço público”, com o velho discurso do “desmonte do Estado.” A nostalgia, no Brasil, não tem lá grande criatividade, mas não duvido que possa ganhar o jogo. (Publicado originalmente na Folha SP em fevereiro, 2020)

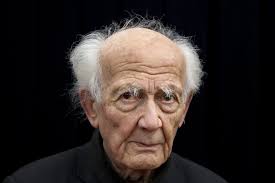

Bauman e o delicado equilíbrio da condição humana

Ainda me lembro da conversa com Zigmunt Bauman, junto com o amigo Mário Mazzilli, em sua velha casa de Leeds, na Inglaterra, anos atrás. Os tempos eram outros, havia otimismo com a recuperação da crise e o velho professor nos lembrou da dicotomia posta por Freud, em O Mal Estar da Civilização, entre liberdade e segurança. Nunca se descobriu o equilíbrio perfeito entre os dois valores, disse ele, acrescentando desconfiar que o pêndulo havia girado em demasia na direção da liberdade. E que logo as pessoas demandariam (e já haviam sinais) mais segurança. O momento parece ter chegado, Professor Bauman, em circunstâncias que ninguém poderia prever ou desejar. Demandas por segurança implicam no apelo ao Estado. É natural. O Estado está aí para nos proteger precisamente em situações como a que vivemos. O problema é perdermos a mão e lá pelas tantas percebermos que novamente deixamos o pêndulo flutuar demais, para o lado contrário. O risco mais evidente vem da retórica do novo iliberalismo. O apelo à quebra de valores liberais e direitos individuais que passam, em meio à confusão, a ser vistos como estorvo. A Hungria nos dá o exemplo extremo. Tudo parece perder um pouco do sentido diante do medo. Medo do vizinho no elevador, da perda do emprego, da morte. O medo hobbesiano. Foi isto que levou Adrian Vermeule, o jurista iliberal de Harvard, a fazer seu mais duro ataque ao liberalismo, em artigo recente, pregando entregar poder aoEstado sob o manto de um “legalismo iliberal que vá muito além do conservadorismo tradicional” e sua submissão às regras do estado de direito. O avanço de ideias como as de Vermeule seria a pior consequência da crise. O pluralismo é uma marca de nossas sociedades abertas. A ideia de um estado-príncipe regrando a vida a partir de um concepção moral é uma tese pré-moderna, e seria fatal com o uso das tecnologias de controle digital hoje disponíveis. A outra vertente fala da migração de uma era de “consenso neoliberal” para a reconstrução do welfarestate. A tese soa elegante mas é feita de meias verdades. O dito consenso neoliberal jamais foi propriamente um consenso e o welfarestate de fato nunca saiu de cena. A última década, pós crise de 2008, assistiu a ascensão de líderes de traço autoritário e populista (Orbán e Trump são apenas dois exemplos). É um erro situá-los em um consenso liberal. Não se deve confundir um momento dramático, como o atual, com tendências sociais mais a longo prazo. Intuo que a questão sobre “mais estado” logo será substituída por uma pergunta mais racional: de que tipo de estado estamos mesmo falando? Não sei dar uma resposta ampla a esta pergunta, mas sugiro temas que não deveriam ficar de fora para quem pensa seriamente o modelo de estado que deve emergir no pós-crise. A primeira distingue o que são demandas legítimas por proteção e boa regulação daquilo que é essencialmente captura do Estado por setores organizados, no mercado político. Vale para nossos modelos de renúncia fiscal. Vale para o modelo aprovado esta semana de apoio aos estados e municípios, sem contrapartidas. A segunda reconhece que funções tradicionalmente desempenhadas pelo Estado podem ser executados pelo mercado e sociedade civil. Da gestão de hospitais, no Brasil, a programas de transferência de renda, no Kenya. Tamanho não define a eficiência do Estado. Por fim, a superação da falsa oposição entre rigor fiscal e políticas sociais. Foi a irresponsabilidade fiscal o principal fator que nos levou aos 12% de desempregados com os quais entramos na pandemia. O desafio é evitar velhos equívocos, como a oposição ingênua entre estado e mercado, liberdade e justiça. A experiência moderna vai na direção inversa. O liberalismo foi domesticado e incorporou uma extensa agenda social, e a moderna social democracia fez o mesmo com políticas de responsabilidade fiscal e reforma do estado. A crise oferece o tempo de repensar. Tempo de mexer no pêndulo e quem sabe chegar mais perto da regra de ouro imaginada pelo velho Professor. O equilíbrio instável entre aqueles dois valores que no fundo definem muito de nossa condição humana. (originalmente publicado na Folha de São Paulo, 15,04,2020)

O desafio da renda básica

Thomas Paine foi o dos primeiros a propor, com algum detalhe, uma renda básica universal. Seu desejo não era nada simples: preservar os benefícios da civilização, sendo o maior deles a prosperidade, e corrigir seu maior erro: a miséria. Em “Agrarian Justice”, escrito na França no anoitecer da revolução, ele defendeu ser um “direito de herança” que cada indivíduo recebesse um bônus, no início da vida adulta, e uma renda incondicionada, aos 50 anos. Ideias como esta correram o mundo, muito depois de Paine. Nos anos 1990, Philippe Van Parijs (“Real Freedom for All”) popularizou a tese fundamental do movimento em favor da renda básica universal: livrando as pessoas da urgência econômica, elas poderão dizer “não” às múltiplas formas de humilhação social e darão um novo significado à ideia de liberdade individual. Com argumentos distintos, a tese foi também cultivada pela tradição liberal. Hayek sugeriu uma renda mínima não universal e Milton Friedman é amplamente conhecido pela defesa de seu “imposto de renda negativo” para substituir os programas do “welfare state” convencional. O tema ganhou relevo com a pandemia. Mais de 50 países já anunciaram modelos variados de transferência de renda, incluindo o Brasil, com o auxílio emergencial aprovado por unanimidade no Congresso. Que isso migre de programas provisórios a políticas permanentes é um tema em aberto. O país que chegou mais perto de instituir a renda universal foi a Suíça. No plebiscito de 2016 a proposta perdeu por ampla margem, sob muitos argumentos. Um deles dizia simplesmente que desvincular a remuneração do trabalho não é algo que faria bem à nossa sociedade. A mensagem subjacente: OK para muitas formas de proteção social, desde que se preserve um saudável equilíbrio entre responsabilidade social e responsabilidade individual. O Brasil é um país com larga experiência em transferência de renda e talvez seja um bom momento para imaginar que sua lógica possa evoluir e cumprir um novo papel civilizatório. Uma possibilidade é a conversão de um programa de renda mínima, como o Bolsa Família, em um programa de renda básica. Na prática, a ampliação de sua abrangência, valores e condicionantes. Em caráter substitutivo, isto é, eliminando gasto público não prioritário, incluindo-se subvenções empresariais e programas sociais menos eficientes, com o foco exclusivo na melhora da posição dos mais pobres. O próprio Bolsa Família foi, historicamente, um avanço em relação a velhas políticas assistencialistas, como a rotineira distribuição de cestas básicas. A renda distribuída em um cartão magnético incorpora o direito de escolha e gera efeitos na economia (multiplicador de 1,78 no PIB, segundo Marcelo Neri). E mais importante: elimina burocracia. Boa parte dos recursos públicos, em programas assistenciais, se perde na máquina requerida para prestar serviços e distribuir coisas. O conhecido tema da “captura pelos provedores”. O que a crise do coronavírus fez foi colocar nossas tripas de fora. 43% de nossas crianças vivem em famílias abaixo da linha de pobreza. É um escárnio dar, em média, R$ 190 para os mais pobres dentre essas famílias enquanto continuamos pagando conhecidos privilégios para o andar de cima do setor público.E este é apenas um exemplo. A renda básica é uma discussão real e crescente no mundo atual. Não acho que ela seja apenas um delírio de engenharia social ou uma panaceia capaz de equacionar o problema social. Ela apenas lança luz sobre aquele que é o desafio ético do nosso tempo: a eliminação da miséria. É esta a nossa fronteira civilizatória, assim como foi, no século 19, o fim da escravidão. Quem sabe as placas mais profundas de nossa sociedade, que parecem se mover nessa crise, ajudem a colocar em pauta um tema para o qual não há uma resposta clara, mas que merece ser discutido com informação e racionalidade. Fernando Luis Schüler – Insper (originalmente publicado na Folha de São Paulo, em abril 2020)

Pode Zoar todo mundo, mas a regra vale para todos

Elena Landau disse algo interessante,em uma entrevista recente. Não dá pra ser um liberal pela metade. Isto é, defender a liberdade econômica, mas ser avesso às liberdades no terreno da cultura e dos costumes. Acho que a Elena quis dizer o seguinte: no plano pessoal, você pode professar a religião que quiser e escolher o tipo de vida que deseja levar, desde que isto não danifique a liberdade dos outros. O que você não pode é usar a força ou recorrer ao Estado para promover suas crenças, sejam elas ligadas ou não à religião. Não é pouca coisa. Ronald Dworkin escreveu um belo texto, fruto de uma conferência dada no Metropolitan Museum, em Nova Iorque, em que se pergunta se um Estado liberal pode apoiar as artes. Sua resposta é sim, mas com uma condição: apoiar de um modo geral, sem tomar partido por esta ou aquela corrente estética ou visão de mundo. A Lei Rouanet sempre pretendeu agir desse modo, e não sei se sempre conseguiu. De qualquer maneira recomendo a leitura do texto de Dworkin para o pessoal que lida com cultura, hoje no país. Essas coisas vão longe. Um estado liberal deveria impedir a ideologização de livros didáticos, deveria proibir o governo de fazer propaganda de si mesmo ou de seus projetos com dinheiro público, deveria se abster de comandar emissoras de comunicação ou escolher a escola em que os pais devem matricular os filhos. E não deveríamos ser obrigados a votar. A lista é longa, e é certo que estamos muito longe disso, aqui pelos trópicos. Este tema emergiu com força, no Brasil, com a polêmica envolvendo o filme de final de ano do Porta dos Fundos, com o Jesus gay. Afora toda a conversa fiada em torno do filme, que no final imagino lhe ter dado ótima publicidade, a pergunta que ficou no ar é bastante direta: caberia ao Estado fazer alguma coisa para proibir o filme? Há algum delito sendo cometido ali? Fábio Porchat escreveu um artigo dizendo o seguinte: a lei divina vale para os indivíduos, não para o país. Cada um pode ter a sua própria lei divina. O sujeito pode, inclusive, proclamar a si mesmo como o autor da referida lei (está cheio por aí, em particular nas redes sociais), mas os outros tem direito de zoardo jeito que quiserem. Entendi que o limite que não pode ser ultrapassado é o da violência: pode esculachar, ridicularizar, mas não invadir terreiro, jogar coquetel molotov e coisas do tipo. O ponto é que, numa sociedade liberal, o critério deve valer para todos. Não dá pra fazer uma listinha e dizer: você pode zoar esses grupos, sejam regionais, étnicos, comportamentais, religiosos, o que for, e esses outros aqui, na coluna da esquerda, você não pode. Foi por essas razões que os americanos consagraram, ao longo do tempo, a Primeira Emenda à Constituição. O Congresso não criará leis restringindo a liberdade de expressão. Ponto. Imagino que seja um pouco isso que o Fábio queira dizer. Pode zoar todo mundo, sem problemas, só não pode chutar a santa. OBrasil anda muito longe disso tudo. E não apenas por um problema legal. A revolução digital fez explodir, no mundo da política, o fenômeno das guerras culturais. Passamos a imaginar que alguém, algum grupo de opinião, alguma vertente religiosa, ideológica ou estética vai ganhar o jogo e pautar a vida pública em uma grande sociedade plural, como a brasileira. Não vai. Essa é a boa notícia. A má notícia é que as pessoas continuarão tentando. A guerra cultural é uma dança sincronizada de pequenos donos da verdade, que se retroalimentam, e a grande ilusão é imaginar que eles pertencem a este ou aquele lado do espectro político. Sempre acho graça do sujeito que se apresenta como paladino da democracia, campeão da tolerância, da “compreensão do outro”, mas que não pisca o olho pra sair chamando de fascista, e daí para baixo, a quem diverge, mesmo que no detalhe, de sua pequena lei divina de todos os dias. Não sei se isso irá mudar, algum dia, ou é um fenômeno que veio para ficar, na democracia digital. De qualquer jeito, meu desejo para 2020 é o de um país com menos raiva, que vocifere menos e vá aprendendo devagarinho a rir um pouco mais de si mesmo. (Publicado originalmente no Jornal Folha de São Paulo, em jan 2020)

Deirdre

Deirdre McCloskey visita o Brasil, esta semana. Concorde-se ou não com suas ideias, é alguém que merece atenção. Ela é autora de uma trilogia monumental Bourgeois Virtues, sobre a formação do mundo moderno, e recentemente lançou “Why Liberalism Works”, com um bom resumo de suas visões, ainda sem tradução no Brasil. Não faço ideia do porque a palestra que daria na Petrobrás foi cancelada. O que é irrelevante, visto que todos, como sempre, já sabem de tudo, não é mesmo? Mas o episódio me dá uma boa pista sobre como começar explicando quem é a Sra. McCloskey. Em primeiro lugar, é uma liberal em tempo integral. Não brinca com essa história de separar a liberdade econômica das liberdades na cultura e nos costumes. O liberalismo nasce do direito de dizer “não”. Ponto. Seu vértice é a “igualdade de consideração e respeito.” Vem daí seu horror a qualquer forma de reacionarismo, à esquerda e à direita, e seu mau humor com o bolsonarismo. Em especial sua ideia de inflexionar políticas públicas para a “maioria cristã”, real ou imaginária. O liberalismo, na sua visão, não se situa em um algum ponto intermediário entre esquerda e direita. Socialistas e conservadores gostam do Estado, por diferentes razões. Liberais gostam do fluxo espontâneo da vida. Isso vale tanto para quem quer enquadrar aplicativos de transporte na CLT, padronizar as escolas ou dizer que tipo de arte vale e qual a estrutura “verdadeira” de uma família. Sua visão do mundo atual contrasta com o catastrofismo reinante em boa parte do universo intelectual. Em duzentos anos, diz ela, a renda média cresceu perto de 30 vezes, e a miséria foi virtualmente extinta, no mundo avançado. Nos anos recentes, o avanço migrou para o mundo em desenvolvimento. A igualdade cresceu entre os países. Entre o início dos anos 90 e 2015, segundo dados do Banco Mundial, caiu de 36% para 10% o número de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema pobreza, sendo a China a maior responsável por este resultado. É no acesso a bens essenciais para o bem estar, no entanto, que a qualidade de vida, e um sentido básico de igualdade, vem avançando mais rapidamente. O US Bureau of Labor Statistics mostrou que “em 1901, um domicílio americano gastava em média 42,5% de sua renda com alimentação; contra apenas 13,2%, em 2002”. Os dados são amplamente conhecidos e deixam muita gente nervosa. Eles põe água fria na retórica de que estamos nos tornando uma enorme Gotham City, povoada por palhaços abandonados e bilionários malvados. Deirdre vai na contramão desse discurso, argumentando que são exatamente políticas de abertura e inclusão ao mercado que vêm retirando milhões de pessoas da miséria, mundo afora. Ela não vê problema na desigualdade econômica ou na multiplicação do número de bilionários, desde que sua riqueza venha da competição, da inovação, da melhora da vida dos outros e não da captura do estado. Lhe perguntei qual a sua ideia mais original. Ela não pensou muito para mencionar a tese de que é o livre fluxo de ideias e a inventividade humana, não o capital, a geopolítica ou a educação formal, que estão na base da prosperidade. Seu foco são as ideias e a narrativa. A virada para o século XIX assistiu a uma mutação em vastas regiões da Europa e na América. O homem comum, o padeiro, o comerciante, o inventor de coisas ganhou dignidade, e sucessivas barreiras foram quebradas. Uma narrativa honrando o “inovismo”, termo que ela por vezes usa no lugar de capitalismo, cumpre ai um papel vital. Coisa que vai muito além do terreno econômico, invadindo a cultura, os direitos, o sexo e os estilos de vida. Deirdre chamava-se Donald, e resolveu trocar de sexo, no final dos anos 90. Fez de si mesma um exemplo dessas coisas. Seus filhos não a perdoaram. Os netos sequer conheceu. Em algumas noites tristes, costumava estacionar o carro perto da casa do filho mais velho e observar seus amores, solitária. Com o tempo, parou de fazer isto. Tornou-se uma professora bem humorada com um evidente gosto para desafiar o senso comum. Ela parece saber que, na vida pessoal ou intelectual, a liberdade cobra seu preço. E que é preciso seguir vivendo. (publicado originalmente na Folha de São Paulo, janeiro de 2020)